▲令和4年6月20日施行開始された機体登録義務化についてはこちら!!

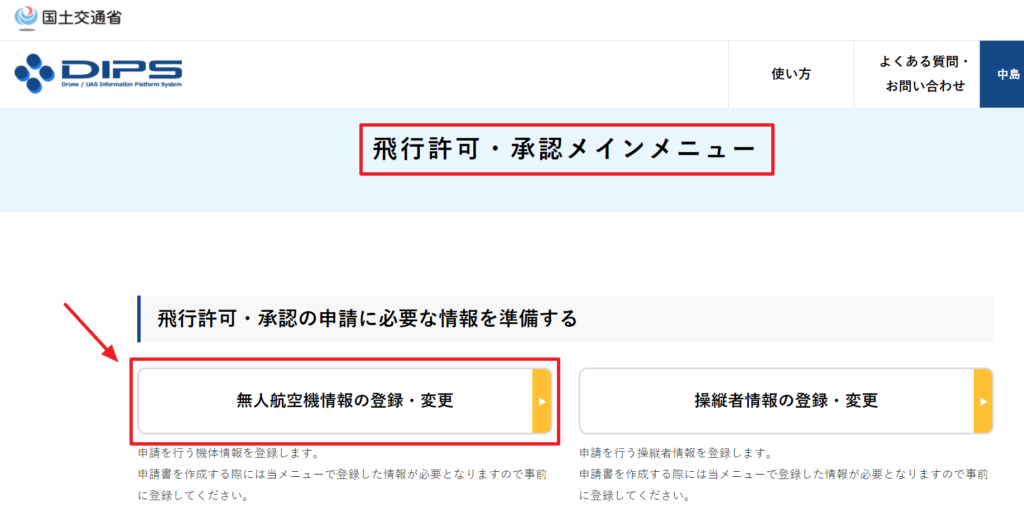

次はDIPS2.0に申請する機体を登録します。

分かりにくいですが、機体登録システムへの機体登録とは異なりますので、ご注意ください。

無人航空機情報の登録・変更をクリック

▲無人航空機情報の登録・変更をクリックします。

▲登録したいドローンの「編集」をクリックします。

もしもドローンが表示されない場合は機体登録が済んでいないことが原因です。

下の記事を参考に機体登録を完了しましょう。

国交省が確認した機体 かつ 改造していない場合

「国交省が確認した機体」かつ「改造していない」の場合は、入力情報や添付資料が一部省略できます。

【許可申請上の改造の判断】

許可申請上、以下の場合は改造扱いとなります。

許可申請上、「メーカーが取り付けを認めているパーツ」であっても、「国交省が確認していないパーツの場合」は、機体改造となります。

※機体登録上は、「メーカーが取り付けを認めているパーツ」は改造になりません。

ドローン許可申請上の改造基準ってなに?をご覧ください。

ドローン機体登録上の改造基準ってなに?もご覧ください。

当事務所では、オプション品の改造、360度カメラの取付改造、非純正システム(Litchi for DJI、Pix4D)も利用できるよう申請可能です。お気軽にお申し付けください!

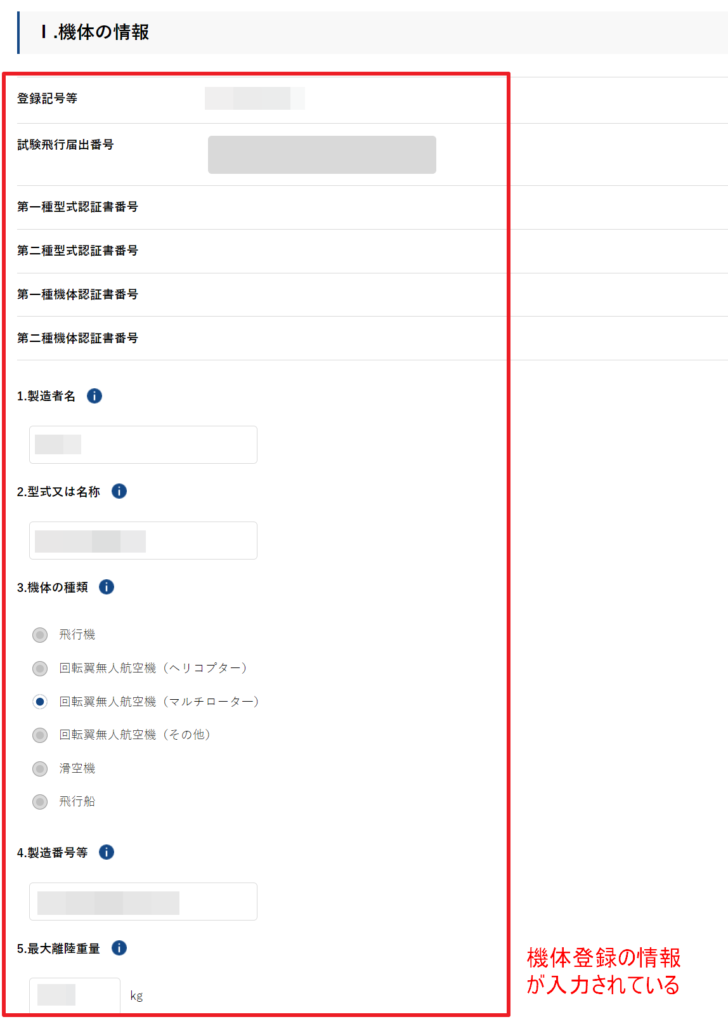

Ⅰ.機体の情報

▲Ⅰ.機体の情報には、機体登録時の情報が自動で入力されています。

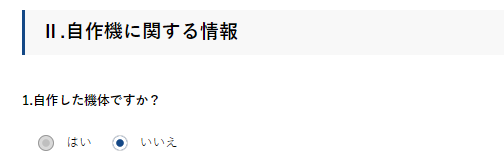

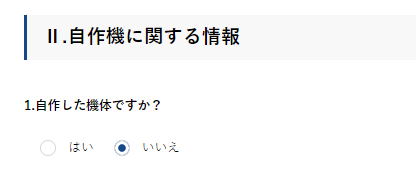

Ⅱ.自作機に関する情報

▲Ⅱ.自作機に関する情報には、機体登録時の情報が自動で入力されています。

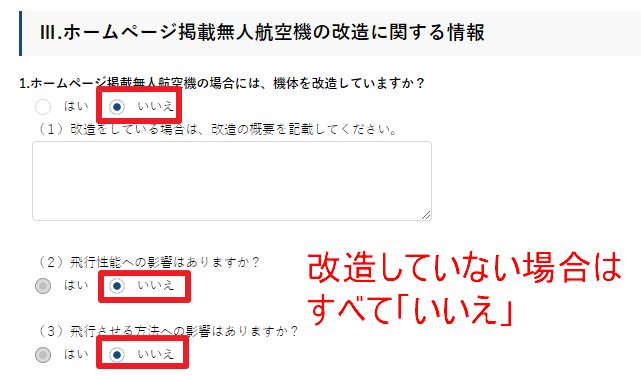

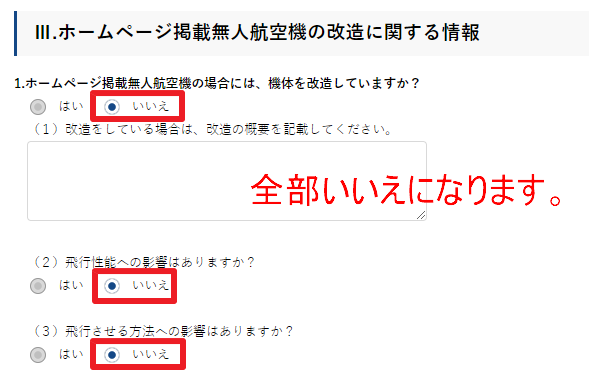

Ⅲ.ホームページ掲載無人航空機の改造に関する情報

▲改造をしていない場合は、すべて「いいえ」でOKです。

改造について「いいえ」と回答してしまいやすい項目ですが、意外と改造していることになるケースが多いです。

【許可申請上の改造の判断】

許可申請上、以下の場合は改造扱いとなります。

許可申請上、「メーカーが取り付けを認めているパーツ」であっても、「国交省が確認していないパーツの場合」は、機体改造となります。

※機体登録上は、「メーカーが取り付けを認めているパーツ」は改造になりません。

ドローン許可申請上の改造基準ってなに?をご覧ください。

ドローン機体登録上の改造基準ってなに?もご覧ください。

当事務所では、オプション品の改造、360度カメラの取付改造、非純正システム(Litchi for DJI、Pix4D)も利用できるよう申請可能です。お気軽にお申し付けください!

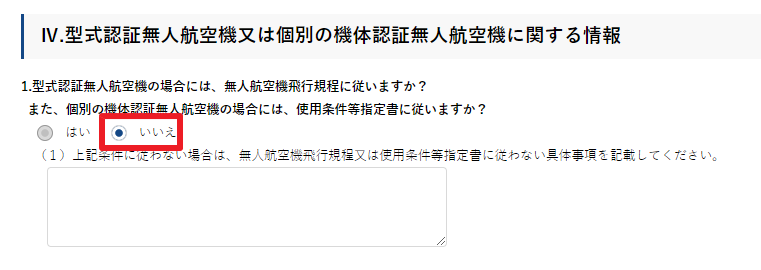

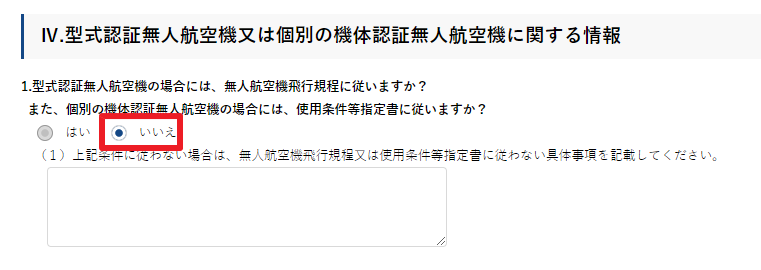

Ⅳ.型式認証無人航空機又は個別の機体認証無人航空機に関する情報

▲基本的に「いいえ」でOKです。

「いいえ」だから許可が下りない、条件が付くということはありませんのでご安心ください。

登録完了

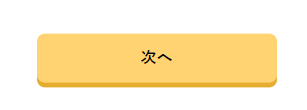

▲次へをクリックします。

▲完了しました等のポップアップはありませんが、「戻る」をクリックしてメニューに戻ります。

国交省が確認した機体 かつ 改造している場合

「国交省が確認した機体」でも「改造している」場合は、入力情報や添付資料が一部省略できません。

Ⅰ.機体の情報

▲Ⅰ.機体の情報には、機体登録時の情報が自動で入力されています。

Ⅱ.自作機に関する情報

▲Ⅱ.自作機に関する情報には、機体登録時の情報が自動で入力されています。

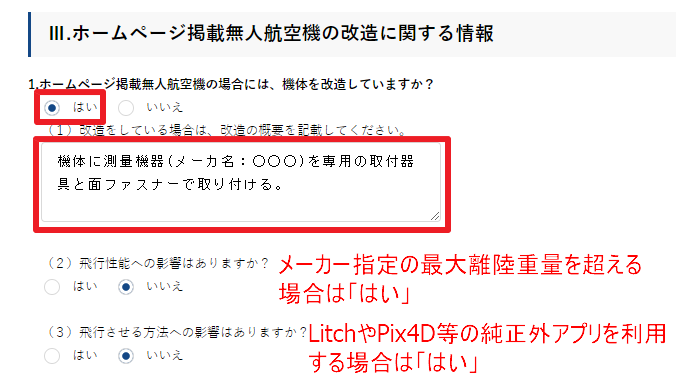

Ⅲ.ホームページ掲載無人航空機の改造に関する情報

▲「改造していますか?」には、「はい」にチェックします。

【改造概要の書き方】

改造の内容がわかるように具体的に書きます。

例:機体に測量機器(メーカ名:製品名)を専用の取付器具と面ファスナーで取り付ける

例:機体にレンズフィルター(メーカ名:製品名)をはめ込み式で取り付ける

【飛行性能への影響】

メーカーが国交省に提出した最大離陸重量を超える場合や機体から大きく飛び出た機器を取り付ける場合は、飛行性能への影響が考えられますので、チェックします。

上記以外でもテスト飛行で影響があると思われる場合はチェックしましょう。

弊所の経験上、インスタ360等の360度カメラを取り付ける場合は、最大離陸重量を超過するため、飛行性能への影響ありになることが多いです。

【飛行させる方法への影響】

自動航行システム「Litchi for DJI」や「Pix4D」を利用する場合は、飛行させる方法へ影響がありますので、チェックしましょう。

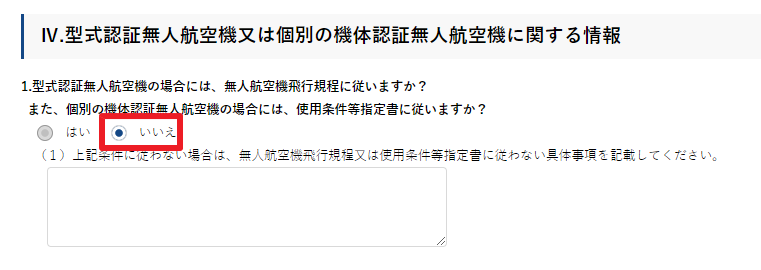

Ⅳ.型式認証無人航空機又は個別の機体認証無人航空機に関する情報

▲基本的に「いいえ」でOKです。

「いいえ」だから許可が下りない、条件が付くということはありませんのでご安心ください。

▲ここまで入力ができたら、「次へ」をクリックします。

Ⅴ.基準適合性に関する情報(一般)

許可を受けるうえで、以下の一般的基準に適合している必要があります。

▲一般的基準適合性を確認して、それぞれ回答します。

大体のドローンは「適」になると思います。

Ⅵ.基準適合性に関する情報(遠隔操作関係)

遠隔操作の機体を行う機体は、以下の基準に適合している必要があります。

▲遠隔操作を行う場合は、「適」または「否(対応策必要)」を選択します。

遠隔操作を行わないドローンは少ないと思いますので、大体の方は「該当せず」にはチェックをいれないように注意しましょう。

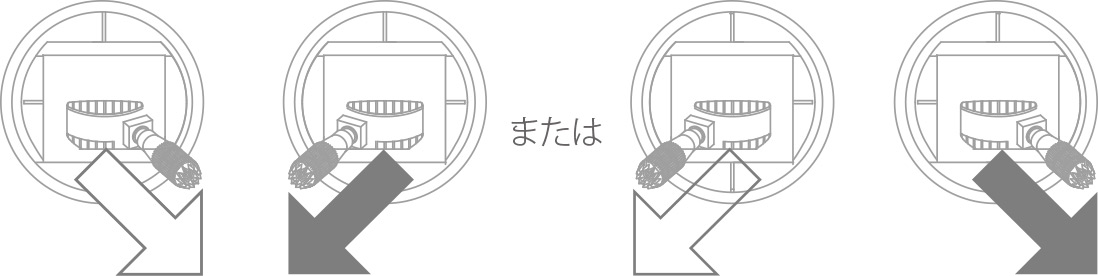

【3.緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主電源の切断又は同等な手段により、モーター又は発動機を停止できること。】

DJIのドローンには「緊急時の強制墜落機能」が付いていることが多いです。

強制落下モード Aモード 緊急時の場合、下記スティック操作を3秒間行うと、機体を強制墜落させることが出来ます。 対応機種:PHANTOM 1PHANTOM 2PHANTOM 2 VISION+PHANTOM 3 PROFESSIONALPHANTOM 3 ADVANCEDPHANTOM 3 STANDARDInspire 1MATRICE 100Mavic ProMavic Air |  DJI安全飛行緊急時の対応より https://www.dji.com/jp/flysafe/emergency |

| 強制落下モード Bタイプ 左側のスティックを内角下方向に倒し、同時に RTH ボタンを押します。 対応機種:PHANTOM 4PHANTOM 4 ProInspire 2Matrice 600Matrice 600Pro |  DJI安全飛行緊急時の対応より https://www.dji.com/jp/flysafe/emergency |

Ⅶ.基準適合性に関する情報(自動操縦関係)

自動操縦を行う機体が、以下の基準に適合しているかをチェックします。

▲自動操縦を行う場合は、「適」または「否(対応策必要)」を選択します。

自動操縦を行わない場合は「該当せず」をチェックします。

▲ここまで入力したら、「次へ」をクリックします。

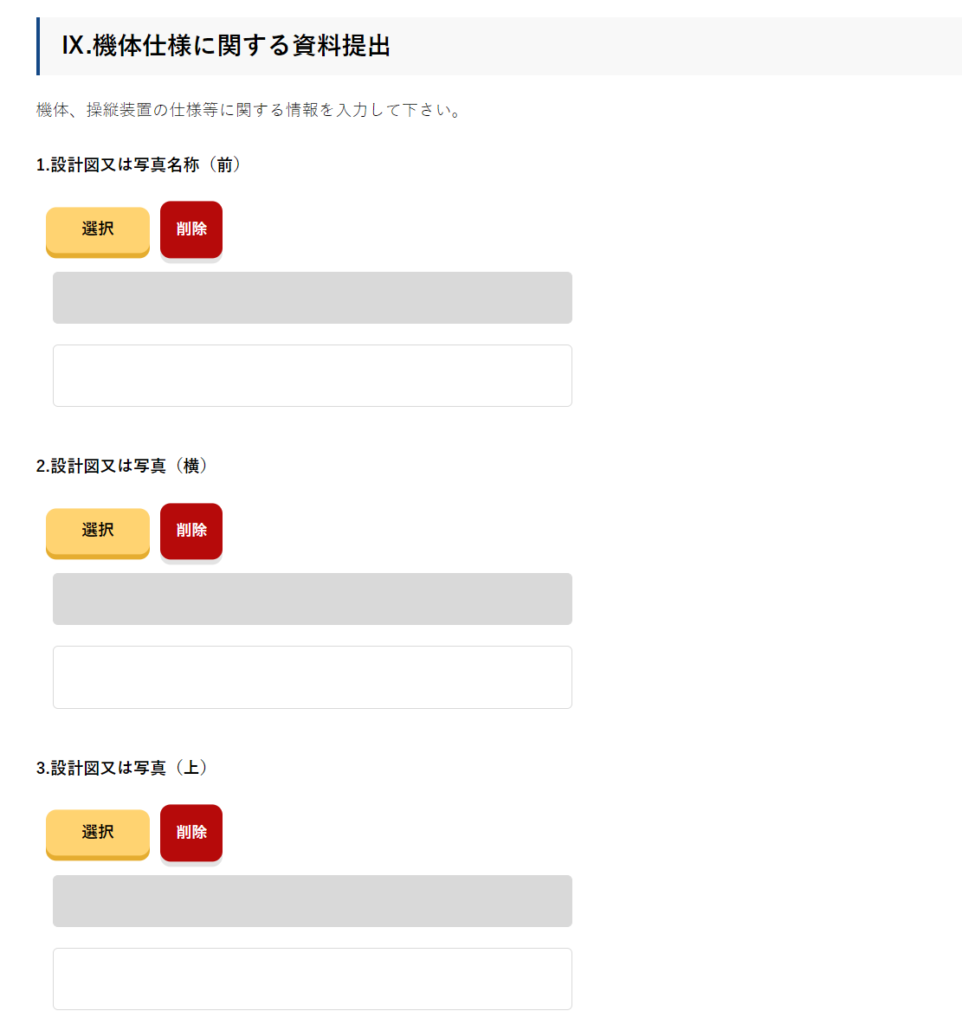

Ⅸ.機体仕様に関する資料提出

▲機体の「正面」「側面」「上面」の写真を添付します。

「設計図又は写真」となっていますが、経験上、設計図では補正が入る可能性が高いため、機体写真を添付することをおすすめします。

Ⅹ.操縦装置に関する情報

▲操縦機(プロポ)の情報を入力します。

こちらも「設計図又は写真」となっていますが、経験上、設計図では補正が入る可能性が高いため、実機写真を添付することをおすすめします。

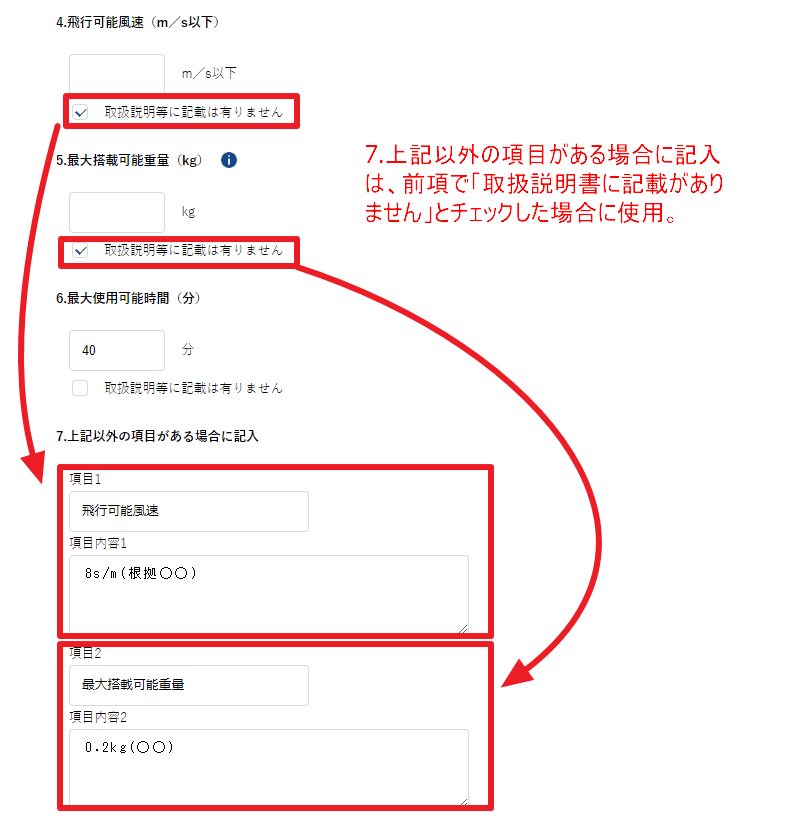

Ⅺ.機体の運用限界に関する情報

▲機体の運用限界(スペック)を入力します。

取扱説明書に記載がない場合は、前項で「取扱説明等に記載は有りません」にチェックを入れますが、その場合は、次項の「7.上記以外の項目がある場合に記入」に追記が必要です。(後述します)

| 項目 | 解説 |

|---|---|

| 最高速度(km/h) | 機体の出せる最高の速度です。 取扱説明書には、Max SpeedやMax horizontal flight speedと記載されていることがあります。 |

| 最高到達高度(m) | 機体が飛ばせる最大の高度です。 取扱説明書には、Max Takeoff AltitudeやMaximum service ceiling altitudeと記載されていることがあります。 |

| 電波到達距離(m) | 機体と操縦機の電波が途切れない距離です。 取扱説明書には、最大飛行距離、Max Flight Distanceと記載されていることがあります。 |

| 飛行可能風速(m/s以下) | 機体が飛行できる風速です。 取扱説明書には、最大風圧抵抗、Max Wind Speed Resistance、Maximum resistance to windと記載されていることがあります。 m/sではなくレベルで記載されている場合は、以下を参考にしてください。 Level1:0.3-1.5m/s Level2:1.6-3.3m/s Level3:3.4-5.4m/s Level4:5.5-7.9m/s Level5:8.0-10.7m/s Level6:10.8-13.8m/s Level7:13.9-17.1m/s Level8:17.2-20.7m/s Level9:20.8-24.4m/s Level10:24.5-28.4m/s |

| 最大搭載可能重量(kg) | 機体が持ち上げることができる最大の重量です。 取扱説明書にこの数値で書いてあることは稀ですので、最大離陸重量から機体重量を引き、算出することが多いです。 |

| 最大使用可能時間(分) | 機体が1つのバッテリーで飛ばせる最大の時間です。 取扱説明書には、最大飛行時間、Max Flight Timeと記載されていることがあります。 |

ただし、前の画面で「飛行性能への影響がある」にチェックをした場合には、取扱説明書の記載通りでは認められないケースがあり、その場合は、飛行試験等を基に算出する必要があります。

弊所では飛行試験の内容を熟知しておりますので、お気軽にお問合せください。

▲取扱説明書に記載がない場合は、前項で「取扱説明等に記載は有りません」にチェックを入れますが、その場合「7.上記以外の項目がある場合に記入」に同じ項目名を入力し、別で確認した数値を根拠とともに入力します。

前項をすべて埋められた場合は、この項目に記入する必要はありません。

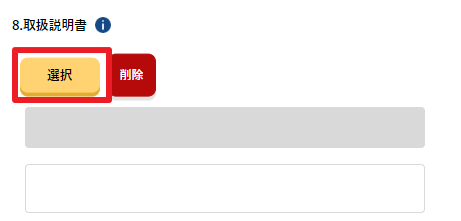

上記項目で入力した運用限界(スペック)を証明する取扱説明書を添付します。

ただし、前の画面で「飛行性能への影響がある」にチェックをした場合には、取扱説明書の記載通りでは認められないケースがあり、その場合は、飛行試験等を基に算出する必要があります。

弊所では飛行試験の内容を熟知しておりますので、お気軽にお問合せください。

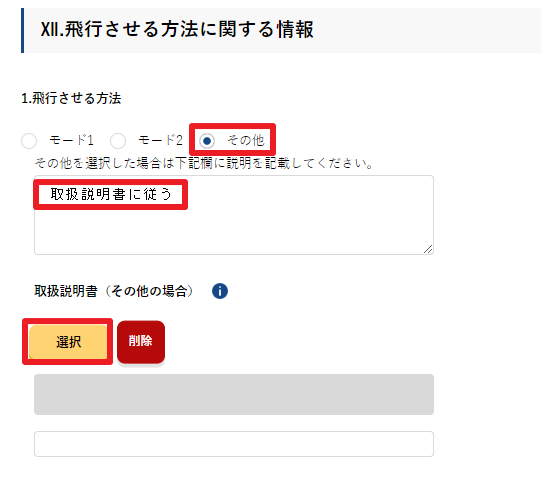

Ⅻ.飛行させる方法に関する情報

▲どのように飛行させるかを記載しますが、モード1、モード2は選択せずに、その他を選択し、取扱説明書を添付した方が、様々な飛行に対応できるのでおすすめです。

また、自動航行システム「Litchi for DJI」や「Pix4D」を利用する場合は、その他を選択し、説明を記入、取扱説明書を添付します。

ただし、説明に「Litchi for DJIを利用する」と書いてしまうと、Litch以外のアプリは使用できなくなってしまうので、場合分けをして記載することをおすすめします。

当事務所では、純正システム(DJIGO4やFly、GSPRO、PILOT)や非純正システム(Litchi for DJI、Pix4D)も複数利用できるよう申請可能です。お気軽にお申し付けください!

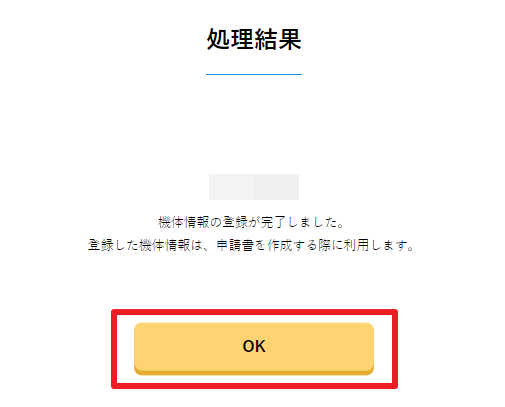

登録完了

▲ここまで入力が完了したら、「登録」をクリックします。

ただし、資料の添付モレがあると、エラーが出て、また1から入力しなければなりません!

よーく確認してから登録ボタンをクリックしましょう。

※入力内容を一時保存しておいてほしいものです…

▲処理結果が表示されるので、OKをクリックします。

▲「戻る」をクリックしてメニューに戻ります。

▲各項目の入力が終わったら、登録するをクリックします。記入に問題がなければ、登録完了です。

国交省が確認していない機体

国交省が確認していない機体は、入力情報や添付資料が一部省略できません。

Ⅰ.機体の情報

▲Ⅰ.機体の情報には、機体登録時の情報が自動で入力されています。

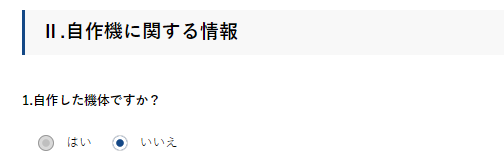

Ⅱ.自作機に関する情報

▲キット等で自作機した場合は「はい」をチェックし、メーカーから購入した機体の場合は「いいえ」をチェックします。

Ⅲ.ホームページ掲載無人航空機の改造に関する情報

▲国交省が確認した機体ではないので、すべて「いいえ」になります。

Ⅳ.型式認証無人航空機又は個別の機体認証無人航空機に関する情報

▲基本的に「いいえ」でOKです。

「いいえ」だから許可が下りない、条件が付くということはありませんのでご安心ください。

▲ここまで入力ができたら、「次へ」をクリックします。

残りは「国交省が確認した機体 かつ 改造している場合」と同じ

以降は「国交省が確認した機体 かつ 改造している場合」と同じですので、こちらをご覧ください。

まとめ

以上、DIPS2.0に機体情報を登録する方法でした。

ここのポイントはどのような場合が「改造扱い」になるかです。

【許可申請上の改造の判断】

許可申請上、以下の場合は改造扱いとなります。

許可申請上、「メーカーが取り付けを認めているパーツ」であっても、「国交省が確認していないパーツの場合」は、機体改造となります。

※機体登録上は、「メーカーが取り付けを認めているパーツ」は改造になりません。

ドローン許可申請上の改造基準ってなに?をご覧ください。

ドローン機体登録上の改造基準ってなに?もご覧ください。

当事務所では、オプション品の改造、360度カメラの取付改造、非純正システム(Litchi for DJI、Pix4D)も利用できるよう申請可能です。お気軽にお申し付けください!

ドローンの市場には様々な装備品・アプリケーションが存在するため、それらを利用する場合は改造になってしまうケースが多々あります。

せっかく許可をとったのに、法令違反をしていたということがないよう注意しましょう!