飛行マニュアルとは「安全な飛行のために遵守すべき事項」を取りまとめたものです。

つまり、飛行マニュアルはドローンを飛行させる際の安全確保体制を維持するためのルールブックのようなものです。

交付される許可承認書の条件の項目には「飛行マニュアルを遵守して飛行させること」と記載がありますので、飛行マニュアルに従わないフライトは、航空法違反と判断されます。

ドローンの規制が施行された当初は自分で「飛行マニュアル」を作成しなければいけなかったのですが、平成28年7月29日より国交省より「航空局標準マニュアル」が公開され、それを利用する場合は申請書の一部を省略することができるようになりました。

しかし、航空局標準マニュアルは、あくまでも標準的なマニュアルであるため、包括申請であっても飛行場所や飛行方法が制限されます。

航空局標準マニュアルを利用する場合は、自分の飛行形態に沿ったマニュアルかどうかを確認するため、しっかりと内容を読みましょう。

航空局標準マニュアルは6種類ある

航空局標準マニュアルは「経路の特定の有無」「飛行目的」により大きく6種類にわけられます。

その中でも、一番利用されているのが、航空局標準マニュアル02です。

インフラ点検用のマニュアルや空中散布用のマニュアルは、制度的に後から出来たものなので、全マニュアルのベースは「航空局標準マニュアル02」となっております。

| 標準マニュアル | 詳細 |

|---|---|

| 航空局標準マニュアル01 | 「個別申請」で使用可能 |

| 航空局標準マニュアル02 | 「包括申請」で使用可能 |

| 航空局標準マニュアル01(インフラ点検) | 「個別申請」かつ「飛行目的がインフラ点検」で使用可能 ※令和3年3月30日に発表 |

| 航空局標準マニュアル02(インフラ点検) | 「包括申請」かつ「飛行目的がインフラ点検」で使用可能 ※令和3年3月30日に発表 |

| 航空局標準マニュアル(空中散布) | 「個別/包括申請」かつ「飛行目的が農薬散布等」で使用可能 ※令和元年7月30日に発表 |

| 航空局標準マニュアル(研究開発) | 「個別申請」かつ「飛行目的が研究開発」で使用可能 ※ここでいう研究開発とはドローンやプロポの開発であり、海洋調査やクルマの開発などでは使用不可。 ※令和2年9月10日に発表 |

※リンクが開かない場合は、こちらの国交省HPをご覧ください。

ここからは利用頻度が高く、全マニュアルのベースとなっている航空局標準マニュアル02について解説をいたします。

航空局標準マニュアルでは、飛ばせない場所・飛行方法がある。

前述のとおり、改正航空法が施行された当時は、この飛行マニュアルは一から自作する必要がありました。

しかし、平成28年7月29日より国交省より「航空局標準マニュアル」が公開され、それを利用する場合は申請書の一部を省略することができるようになりました。

飛行マニュアルを自作する必要がないため、現在は、多くの方が「航空局標準マニュアルを使用する」として申請をしています。

ただし、あくまでも標準的なマニュアルのため、飛行場所や飛行方法がかなり制限されることとなります。

国交省の審査官の方も、包括申請で許可を取得しても「航空局標準マニュアル」を使用した場合は、実際問題あまり飛ばせないとおっしゃっておりました。

また飛行マニュアルに従わないフライトは、航空法違反と判断されますので、入念に確認しましょう。

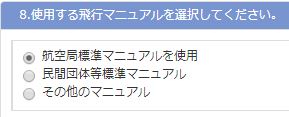

▲上画像のように「航空局標準マニュアルを使用する」と記載した場合、あるいは「DIPSで航空局標準マニュアルを使用」を選択した場合は、以下の場所・方法では飛行させることができません。

飛ばせない場所:「補助者なし」で、第三者の往来が多い場所、学校や病院、神社仏閣、観光施設

2022年12月5日以前の航空局標準マニュアルでは、第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近での飛行を禁止していました。

そのため過去の標準マニュアルでは「運動会・学校グラウンドでの人文字の空撮」や「プロモーションのための学校・病院の空撮」等に対応できませんでした。

しかしながら、2022年12月5日の審査要領改正により、以下の要件であれば、飛行ができるように改定されました。

【2022/12/5適用版の標準マニュアルより】

当該施設から飛行の依頼があった場合は、休校日、休診日、早朝など第三者が往来する可能性が低い時間帯とし、飛行経路を当該施設内に限定した上で、一定の広さのある場所を飛行させるものとする。また、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止するほか、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

ただし、改定された標準マニュアルでも、「補助者の配置」は必須になっています。

補助者の配置を行わずに学校や病院などで飛行を行うためには、独自マニュアルが必要となります。

また、禁止されている飛行場所は、学校や病院だけでなく「第三者の往来が多い場所」と抽象的にも記載されているため、人通りのある場所での飛行ではそこが「第三者の往来が多い場所」に該当しないか注意が必要です。(例:駅前や観光地など)

上記のような場所、その付近で、「補助者なし」で飛行する可能性がある場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

根拠:標準マニュアル 3-1(9項目)

飛ばせない場所:「補助者なし」で、高圧線、変電所、電波塔、無線施設

2022年12月5日以前の航空局標準マニュアルでは、高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の上空やその付近での飛行を禁止していました。

そのため「ソーラーパネルの測量・点検」「発電所付近での空撮」「送電線の点検」などで上記に該当する場合は、飛行ができませんでした。

しかしながら、2022年12月5日の審査要領改正により、以下の要件であれば、飛行ができるように改定されました。

【2022/12/5適用版の標準マニュアルより】

高圧線、変電所、電波塔、無線施設などの施設点検等の業務として飛行が必要な場合は、飛行範囲を限定し、不必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。また、突風、電波障害など不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

ただし、改定された標準マニュアルでも、「補助者の配置」は必須になっています。

補助者の配置を行わずに高圧線付近で飛行を行うには、独自マニュアルが必要となります。

また「その付近では飛行をしない」とも記載もあり、被写体が高圧線や変電所等でなくても、付近に存在する場合は、補助者が必要となります。(例:高圧線が通っている山間部での空撮など)

特に「高圧線」は住宅地・山間部など場所を問わず設置されているので、標準マニュアルでは高圧線により、補助者の配置が必要になるケースがあります。(例:建設現場の付近に高圧線が通っており補助者の配置が必要になった)

上記のような場所、その付近で補助者なしで飛行する可能性がある場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

根拠:標準マニュアル 3-1(11項目)

飛ばせない場所:高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空

航空局標準マニュアルでは、高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近での飛行を禁止しています。

理由は万が一ドローンが落下した場合、交通に重大な影響が及び、非常に危険な事態に陥ることも想定されるからです。

また「その付近では飛行をしない」とも記載もあり、実際の飛行場所がその上空でなくても、付近に存在する場合は飛行ができません。

上記のような場所、その付近で飛行する可能性がある場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

根拠:標準マニュアル 3-1(10項目)

当社では、一定の条件下で、高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空での飛行ができるように申請しております。

飛ばせない飛行方法:風速5m/s以上の状態下での飛行

航空局標準マニュアルでは、風速5m/s以上の状態での飛行を禁止しています。

そのため、たとえ機体性能上、風速5m/s以上の飛行が可能であっても、航空局標準マニュアルを利用した場合は、飛行させることができません。

風速は実地で確認する必要がありますので、飛行場所に到着しても飛ばせないというケースがあります。

風速5m/s以上で飛行する可能性がある場合は独自マニュアルを作成する必要があります。

飛ばせない飛行方法:風速5m/s以上の突風が生じた場合の飛行

航空局標準マニュアルでは、風速5m/s以上の突風が発生した場合は飛行を中止することと定めています。

そのため「平均的な風速が5m/s未満」であっても、「風速5m/s以上の突風」が発生した場合は、飛行を中止しなければいけません。

空撮などの撮影日が限られている場合は、気象によって飛行ができない事態が生じてしまう可能性がありますので、上記事態が発生した場合であっても飛行を行う必要がある場合は独自マニュアルを作成する必要があります。

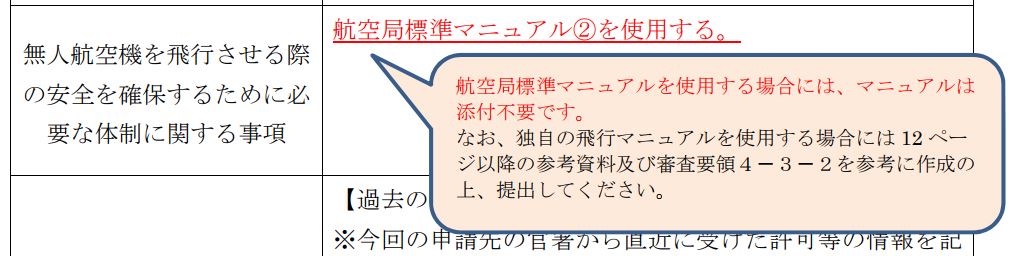

飛ばせない飛行方法:夜間飛行での「飛行高度と同じ距離の半径内」に第三者が存在する飛行

航空局標準マニュアルは、夜間飛行を行う際の体制として「飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。」と定めています。

例えば高度50m飛行させる場合は、ドローンの真下の地点を中心に半径50m(直径100m)の範囲を第三者立入禁止区画にしなければいけません。高度100mで飛行する場合は、半径100m(直径200m)が立入禁止区画となります。

ドローンを中心に半径○○mではありませんので、注意しましょう。

標準マニュアルを使用した場合で、立入禁止区画となる半径内に住宅や道路がある場合は、立入規制や通行止めを行う必要があるため、現実的ではありません。

そのため、航空局標準マニュアルを使用した許可承認では、住宅地・道路付近での夜間飛行はかなり難しくなります。

立入規制や通行止めを行うことができず、立入禁止区画とすべき半径内に第三者が存在した状況で飛行を行う可能性がある場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

飛ばせない飛行方法:人口集中地区×夜間飛行

航空局標準マニュアルでは、人口集中地区での夜間飛行を禁止しています。

たとえ「人口集中地区の許可」と「夜間飛行の承認」の両方を取得したとしても、この組み合わせで飛行させることはできません。

そのため、標準マニュアルでは「夜景撮影のため人口集中地区から空撮する」等のことはできません。

また港や海岸であっても人口集中地区に該当しているケースがありますので、そのような場所では夜間飛行を行うことはできません。

人口集中地区で夜間飛行を行う場合は、包括申請ではいかなる独自マニュアルでも認められないため、個別申請を行う必要があります。

飛ばせない飛行方法:「補助者なし」で、人口集中地区×目視外飛行

2022年12月5日以前の航空局標準マニュアルでは、人口集中地区での目視外飛行を禁止していました。

そのため、たとえ「人口集中地区の許可」と「目視外飛行の承認」の両方を取得したとしても、この組み合わせで飛行させることはできませんでした。

しかしながら、2022年12月5日の審査要領改正により、以下の要件であれば、飛行ができるように改定されました。

【2022/12/5適用版の標準マニュアルより】

業務上、やむを得ず飛行が必要な場合は、常時操縦者と連絡を取り合うことができる補助者の配置を必須とし、飛行範囲を限定して不必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。また、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

ただし、改定された標準マニュアルでも、「補助者の配置」は必須になっています。

航空法では「目視により常時監視して飛行させること」と定められており、原則、一瞬でもドローンから目を離す場合は、目視外飛行となります。

※バッテリー残量の確認等、安全飛行のためドローンから一瞬目を離すことは目視外飛行には当たりません。

つまり、標準マニュアルを使用した場合、人口集中地区で操縦者がモニター映像を見る場合は、補助者の配置が必須です。

ただ、運用上、日程や予算の関係で補助者の確保が困難なケースも多いかと思います。

人口集中地区で目視外飛行を行う場合、つまり、人口集中地区で操縦者がモニターを確認しつつ飛行する場合で、かつ補助者の配置を行わない場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

根拠:航空法第百三十二条の二の二(目視による常時監視について)

飛ばせない飛行方法:夜間の目視外飛行

航空局標準マニュアルでは、夜間における目視外飛行を禁止しています。

たとえ「夜間飛行の承認」と「目視外飛行の承認」の両方を取得したとしても、この組み合わせで飛行させることはできません。

夜間に目視外飛行を行う場合は、包括申請ではいかなる独自マニュアルでも認められないため、個別申請を行う必要があります。

飛ばせない飛行方法(可能な限り):人、物件との距離が30m以上確保できない離発着場所での飛行

航空局標準マニュアルは、「可能な限り人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所を選定すること」と定めています。つまりドローンの「離着陸時」は、可能な限り、ドローンの周囲30mの範囲内に、人や物件が存在しないことが飛行の条件となります。

この項目は、たとえ「30m接近飛行の承認」を取得していた場合も遵守しなければいけません。(東京航空局保安部運用課、大阪航空局保安部運用課に確認済み)

ただこの「可能な限り」は曖昧な表現となりますので、住宅が密集している場所や道路付近での飛行など、直径60m以上の離着陸場所が確保できないことが多い場合は、明確に「確保できない場合の対策」を明記しておくことをおすすめしております。

雨の場合や雨になりそうな場合の飛行

航空局標準マニュアルでは、「雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。」と記載があります。

そのため、たとえ防水性能の要する機体であっても、雨や雨になりそうな状態で飛行させる場合は、独自マニュアルの作成が必要となります。

以前、国交省の審査官の方とお話をさせていただいた際、「航空局標準マニュアル」では上記のように飛行場所・飛行形態がかなり制限されるため、実際問題「航空局標準マニュアル」を使用した包括申請で許可を取得しても、あまり飛ばせないとおっしゃっておりました。

様々な飛行を行う場合は、独自マニュアルを作成することをおすすめします。

上記飛行場所・方法で飛ばすためには「独自マニュアル」を作成する

上記の飛行場所・飛行方法でフライトする可能性がある場合は、独自マニュアルの作成が必要です。それぞれの項目に対して安全対策計画を作成することで飛行が可能となります。

当事務所は、国交省とやり取りする機会が多く、安全対策計画の作成経験が豊富です。そのため常にお客様1人1人に合わせた独自マニュアルを作成しておりますので、「第三者の往来が多い場所や学校」「高圧線付近での飛行」「人口集中地区での夜間飛行」など、上記飛行場所・飛行方法でのフライトも可能となります!もちろん追加料金は発生しませんのでご安心下さい!

初めて申請される方や飛行経験が浅い方でも独自マニュアルが利用ができるようサポートしておりますので、お気軽にお申し付けください!

その他にも遵守すべき事項がありますので、航空局標準マニュアルを使用する場合は熟読しましょう。

独自マニュアルを作成する場合は、本ページなどを参考にしていただけると幸いです。

国土交通省航空局標準マニュアル02(包括申請用)の解説

ここからは利用頻度の航空局標準マニュアル02について解説をいたします。

ちなみに、航空局標準マニュアル01は個別申請用のマニュアルです。

「航空局標準マニュアル01の内容」は「航空局標準マニュアル02」にほとんど含まれているため、02を中心にご説明いたします。

飛行マニュアルは3つの項目から構成されています。

ひとつひとつ見ていきましょう。

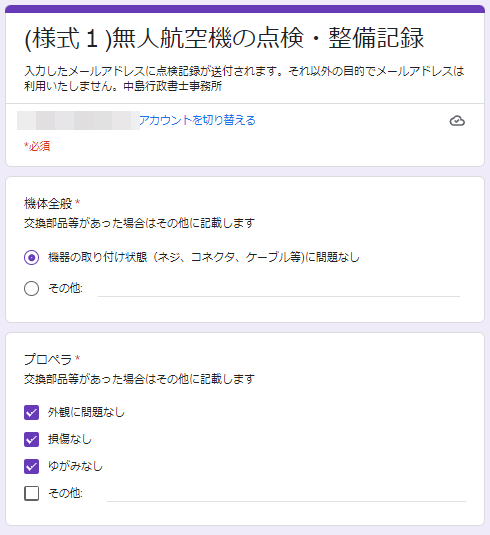

1. 無人航空機の点検・整備

ここには、どこを点検すべきか、いつ点検すべきかの記載があります。

1-1 機体の点検・整備の方法

(1)飛行前の点検

「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に基づき、日常点検の項目を以下の通りとし、機体の点検・整備を実施する。

- 飛行前には、以下の点について機体の点検を行う。

- 各機器は確実に取り付けられているか(ネジ等の脱落やゆるみ等)

- 発動機やモーターに異音はないか

- 機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか

- 燃料の搭載量又はバッテリーの充電量は十分か

- 通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統は正常に作動するか

【解説】

機体や操縦機が壊れていないかを確認します。

2019年9月18日に航空法が改正され、航空法施行規則第 236 条の4にも上記と似たような記載があります。

(2)飛行後の点検

- 飛行後には、以下の点について機体の点検を行う。

- 機体にゴミ等の付着はないか

- 各機器は確実に取り付けられているか(ネジ等の脱落やゆるみ等)

- 機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか

- 各機器の異常な発熱はないか

【解説】

飛行後にも機体に異常がないか確認をしましょう。

(3)20時間の飛行毎に、以下の事項について無人航空機の点検を実施する。

- 交換の必要な部品はあるか

- 各機器は確実に取り付けられているか(ネジの脱落やゆるみ等)

- 機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか

- 通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統は正常に作動するか

【解説】

累計の飛行時間20時間ごとに、機体や消耗品に問題がないか確認しましょう。

1-2 点検・整備記録の作成

1-1(1)~(3)に定める飛行の前後及び20時間の飛行毎に無人航空機の点検・整備を行った際には、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に従い、点検・整備記録を作成し管理する。

【解説】

ここには、上記の点検結果を記録することを求めています。

「飛行の前後」と「20時間ごと」に「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に従い、点検記録を付けます。

ただし、実際に使用してみると非常に使いにくい記録様式だと気が付きます。

飛行日誌の点検様式は使いにくいため、弊所では以下の点検オンラインフォームを利用しております。

2. 無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項

2-1 基本的な操縦技量の習得

プロポの操作に慣れるため、以下の内容の操作が容易にできるようになるまで 10時間以上の操縦練習を実施する。なお、操縦練習の際には、十分な経験を有する者の監督の下に行うものとする。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行う。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 離着陸 | 操縦者から3m離れた位置で、3mの高さまで離陸し、指定の範囲内に着陸すること。 この飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |

| ホバリング | 飛行させる者の目線の高さにおいて、一定時間の間、ホバリングにより指定された範囲内(半径1mの範囲内)にとどまることができること。 |

| 左右方向の移動 | 指定された離陸地点から、左右方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。 この飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |

| 前後方向の移動 | 指定された離陸地点から、前後方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。 この飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |

| 水平面内での飛行 | 一定の高さを維持したまま、指定された地点を順番に移動することができること。 この飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |

【解説】

基礎的な操縦技術、訓練方法についての記載があります。

10時間以上の基礎的な飛行訓練を「室内」や「許可承認が不要な場所」で行います。

2-2 業務を実施するために必要な操縦技量の習得

基礎的な操縦技量を習得した上で、以下の内容の操作が可能となるよう操縦練習を実施する。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行う。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対面飛行 | 対面飛行により、左右方向の移動、前後方向の移動、水平面内での飛行を円滑に実施できるようにすること。 |

| 飛行の組合 | 操縦者から10m離れた地点で、水平飛行と上昇・下降を組み合わせて飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |

| 8の字飛行 | 8の字飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |

【解説】

応用的な操縦技術、訓練方法についての記載があります。

こちらも「室内」や「許可承認が不要な場所」で行います。

2-3 操縦技量の維持

2-1,2-2で定めた操縦技量を維持するため、定期的に操縦練習を行う。訓練場所は許可等が不要な場所又は訓練のために許可等を受けた場所で行う。

【解説】

基礎的、応用的な操縦技術(2-1と2-2)を維持するため、練習を行うことと記載があります。

2-4 夜間における操縦練習

夜間においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。

【解説】

夜間飛行であっても応用的な操縦操縦(2-2)ができるよう練習を行うことと記載があります。

練習は暗くした室内で行うことをおすすめします。

2-5 目視外飛行における操縦練習

目視外飛行においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために

許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。

【解説】

目視外飛行であっても応用的な操縦操縦(2-2)ができるよう練習を行うことと記載があります。

練習は室内で行うことをおすすめします。

2-6 物件投下のための操縦練習

物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御が行えるよう、また、5回以上の物件投下の実績を積むため、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。

【解説】

物件投下後は機体重量が変化するため、そのような飛行にも対応ができるよう練習することと記載があります。

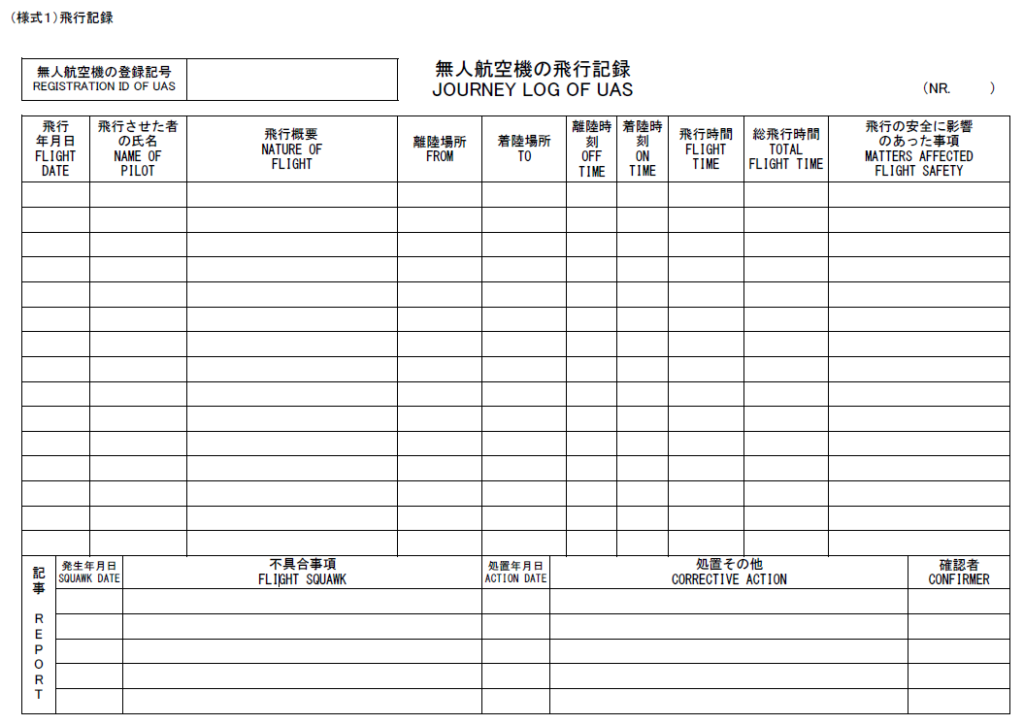

2-7 飛行記録の作成

無人航空機を飛行させた際には、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に従い、飛行記録を作成し管理する。

【解説】

飛行をした日時や機体、飛行場所などを記録すること、その方法についての記載があります。

詳しくは「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」を参考にしてください。

弊所ではこちらもオンラインフォームから記録できるようになっております。

2-8 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項

(1)第三者に対する危害を防止するため、第三者の上空で無人航空機を飛行させない。

【解説】

たとえ許可承認を取得した場合であっても、第三者の上空を飛行させることはできません。操縦者や補助者などその飛行に関する者は第三者に含まれません。

万が一、第三者の上空を飛行させなければいけない場合は、個別に申請することとなります。ただしかなり厳しい機体要件が適用されますので、ご注意ください。

(2)飛行前に、気象、機体の状況及び飛行経路について、安全に飛行できる状態であること、飛行させる場所が緊急用務空域に指定されていないことを確認する。

▲【解説】

緊急用務空域とは、災害等の発生時に、警察、消防活動などの緊急用務を行うため、航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)が一時的に指定される場所です。

国交省HPのトップページやTwitterで確認することができます。

(3)5m/s以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。

【解説】

「平均的な風速が5m/s未満」であっても、「風速5m/s以上の突風」が発生した場合は、飛行を中止することと記載があります。

空撮などの撮影日が限られている場合は、気象によって飛行ができない事態が生じてしまう可能性がありますので、上記事態が発生した場合であっても飛行を行う必要がある場合は独自マニュアルを作成する必要があります。

(4)多数の者が集合する場所の上空を飛行することが判明した場合には即時に飛行を中止する。

【解説】

飛行の前に、その付近には何があるか、イベントなどは開催されていないか等を確認しましょう。

イベント等が開催されていた場合は、個別申請を行う必要があります。

(5)アルコール又は薬物の影響により、無人航空機を正常に飛行させることができないおそれがある間は、飛行させない。

【解説】

当然ではございますが、お酒等を飲んで飛行させることを禁止しています。

(6)飛行の危険を生じるおそれがある区域の上空での飛行は行わない。

【解説】

具体的な場所についての記載はありませんが、一般的に危険と判断される場所での飛行はやめましょう。

例としては空港や原子力発電所などです。

そのような場所は多くの場合で別の法律で飛行が禁止されております。

(7)飛行前に、航行中の航空機を確認した場合には、飛行させない。

(8)飛行前に、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人航空機を飛行させる者と調整を行う。

【解説】

飛行前に、他のドローンや無人ヘリを確認した場合の対策について記載があります。

(7)では飛行機等に言及していたため飛行していたら問答無用で「飛行中止」となっておりましたが、(8)はドローン等の無人航空機について言及しているので、まずは他のパイロットと調整をして、飛行するか判断しなさいというニュアンスとなっております。

(9)飛行中に、航行中の航空機を確認した場合には、着陸させるなど接近又は衝突を回避させる。

【解説】

飛行中に飛行機やヘリコプターを確認した場合は、飛行を中止しましょう。

(10)飛行中に、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、着陸させるなど接近又は衝突を回避させ、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人航空機を飛行させる者と調整を行う。

【解説】

飛行中に、他のドローンや無人ヘリを確認した場合の対策について記載があります。

こちらもまずは、飛行を中止し、他のパイロットと調整をしたうえで、飛行の判断をしなさいというニュアンスです。

(11)不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、他人に迷惑を及ぼすような飛行を行わない。

【解説】

当然ではございますが、他の人に迷惑となる飛行はやめましょう。

(12)物件のつり下げ又は曳航は行わない。

【解説】

「機体にロープを取り付け向こう岸に渡すこと」「機体に垂れ幕を取り付け演出を行う」などといった飛行は物件のつり下げに該当します。

このような飛行を行う場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

なおこのような機能を実装するには基本的に改造が必要ですので、改造申請と併せて独自マニュアルを作成することになります。

(13)十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。

【解説】

このような状況下では機体を目視することが難しく、モニターから外の様子を確認することも困難なため、非常に危険な飛行となります。

(14)「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に従い、定期的に機体の点検・整備を行うとともに、点検・整備記録を作成する。

(15)「無人航空機の飛行計画の通報要領」に従い、あらかじめドローン情報基盤システム(飛行計画通報機能)を用いて飛行計画を通報する。また、飛行経路に係る他の無人航空機の飛行計画の情報について当該システムを用いて確認する。

(16)「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に従い、飛行の都度、飛行の実績を記録する。

(17)「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」に定める事態が発生した場合には、当該要領に基づき、許可等を受けた飛行に関してはこれを許可等した官署に対し、また、許可等を受けていない飛行に関しては飛行経路を管轄する官署に対し、ドローン情報基盤システム(事故等報告機能)を用いて速やかに報告する。

(18)負傷者の救護が必要な事態が発生した場合は、直ちに無人航空機の飛行を中止し、「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」に示す救護措置を行う。

(19)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可証又は承認書を原本又は写しを携行する。

【解説】

飛行の際は、許可承認書を携行しましょう。

3. 安全を確保するために必要な体制

3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制

(1)場所の確保、周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。

【解説】

2-8(1)(2)と同じことが書いてあります。

(2)風速5m/s以上の状態では飛行させない。

【解説】

10分間平均風速が5m/s以上の場合は飛行させることができません。

空撮などの撮影日が限られている場合は、気象によって飛行ができない事態が生じてしまう可能性がありますので、風速5m/s以上の状態であっても飛行を行う必要がある場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

(3)雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。

【解説】

雨の日など、ドローンの飛行に影響を与える可能性がある場合は飛行することができません。

防水ドローン等で雨の日にも飛行させる可能性がある場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

(4)十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。

【解説】

2-8(13)と同じことが書いてあります。

(5)飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。なお、塀やフェンス等を設置することや、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示し、第三者の立入りを確実に制限することができる場合は、これを補助者の配置に代えることができる。

【解説】

補助者の配置について記載があります。

ただ2022年12月5日の飛行マニュアル改定で、立入管理区画を設定することで、補助者の配置が不要になりました。

立入管理区画の設定方法は「【2022/12/5適用】ドローン許可の飛行で、補助者が不要になるケースを解説」を参考にしてください。

(6)補助者は、飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う。

【解説】

補助者の行うべき対策について記載があります。

第三者が計画した飛行経路内に入らないように目を光らせ、注意を呼び掛ける必要があります。

(7)補助者は、飛行経路全体を見渡せる位置において、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視し、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う。

【解説】

再び、補助者の行うべき対策について記載があります。

以下のことを監視しましょうということです。

- ドローンの飛行状況

- 周囲の気象状況の変化

(8)ヘリコプターなどの離発着が行われ、航行中の航空機に衝突する可能性があるような場所では飛行させない。

【解説】

空港付近やヘリポート付近などで、航行中の航空機に衝突する可能性があるような場所では飛行をやめましょう。

このような場所は航空法上の許可が必要になるケースが多いです。

(9)第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。ただし、当該施設から飛行の依頼があった場合は、休校日、休診日、早朝など第三者が往来する可能性が低い時間帯とし、飛行経路を当該施設内に限定した上で、一定の広さのある場所を飛行させるものとする。また、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止するほか、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

【解説】

学校、病院、神社仏閣、観光施設でも、マニュアルの条件を満たせる場合は、飛行が可能です。

しかし、マニュアルの条件として、補助者の配置が必要となっておりますので、補助者なしで飛行を行う場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

(10)高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。

【解説】

上記場所とその付近での飛行は禁止されています。

万が一ドローンが落下した場合、交通に重大な影響が及び、非常に危険な事態に陥ることが想定されるためです。

その付近とは何mからか、交通量の多いとは1分に何台からかという明確な基準はありません。

上記のような場所で飛行する場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

(11)高圧線、変電所、電波塔、無線施設などの施設上空及び付近では飛行させない。ただし、高圧線、変電所、電波塔、無線施設などの施設点検等の業務として飛行が必要な場合は、飛行範囲を限定し、不必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。また、突風、電波障害など不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

【解説】

マニュアルの条件を満たせる場合は、高圧線、変電所、電波塔、無線施設でも飛行が可能です。

特に「高圧線」は住宅地・山間部など場所を問わず設置されているので、条件の確認には、注意が必要です。

しかし、マニュアルの条件として、補助者の配置が必要となっておりますので、補助者なしで飛行を行う場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

(12)飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員、事前周知、物件管理者等との調整を行う。

【解説】

飛行前に現地調査をするようにと記載があります。

(13)人又は物件との距離が 30m以上確保できる離発着場所を可能な限り選定するとともに、周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。

【解説】

「30m接近飛行の承認」を取得していた場合も、ドローンの「離着陸時」は、ドローンの周囲30mの範囲内には、人や物件は一切存在しないことが飛行の条件となります。

住宅地・道路付近での飛行など、このような状況下での飛行が困難な場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

(14)飛行場所に第三者の立ち入り等が生じた場合には速やかに飛行を中止する。

【解説】

飛行経路内に第三者が立ち入った場合、安全のため、飛行を中止します。

(15)人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。

【解説】

たとえ「人口集中地区の許可」と「夜間飛行の承認」の両方を取得したとしても、この組み合わせで飛行させることはできません。

夜景の撮影などでこのような組み合わせを行わなければいけない場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

(16)人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。ただし、業務上、やむを得ず飛行が必要な場合は、常時操縦者と連絡を取り合うことができる補助者の配置を必須とし、飛行範囲を限定して不必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。また、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

【解説】

マニュアルの条件を満たせる場合は、人口集中地区での目視外飛行も飛行が可能です。

しかし、マニュアルの条件として、補助者の配置が必要となっておりますので、補助者なしで組み合わせる場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

(17)夜間の目視外飛行は行わない。

【解説】

たとえ「夜間飛行の承認」と「目視外飛行の承認」の両方を取得したとしても、この組み合わせで飛行させることはできません。

このような組み合わせを行わなければいけない場合は、独自マニュアルを作成する必要があります。

3-2 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行又は地上又は水上の人又は

物件との間に30mの距離を保てない飛行を行う際の体制

「人口集中地区での飛行」「30m接近飛行」を行う場合に追加で守るべき項目です。

(1)飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。3-1(5)に示す飛行範囲への第三者の立入管理措置を行う場合には、補助者の配置に代えることができる。

(2)無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。

【解説】

プロペラガードについての記載があります。

装備できない場合について記載がありますが、申請段階で「プロペラガードを装備する」にチェックを入れている場合は、外すことができません。

弊所ではプロペラガードあり・なしの両方で申請しております。

3-3 夜間飛行を行う際の体制

「夜間飛行」を行う場合に追加で守るべき項目です。

(1)夜間飛行においては、目視外飛行は実施せず、機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用し、機体の灯火が容易に認識できる範囲内での飛行に限定する。

【解説】

夜間の飛行では、操縦者が灯火の見える範囲内で飛行しなさいと記載があります。

(2)飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。

【解説】

夜間飛行の際、例えば高度50m飛行させる場合は、ドローンの真下の地点を中心に半径50mの範囲を第三者立入禁止区画にしなければいけません。高度100mで飛行する場合は、半径100mが立入禁止区画となります。

ドローンを中心に半径○○mではありませんので、注意しましょう。

現実問題、この標準マニュアルで夜間飛行ができる場所はかなり限られることとなります。

このような状況下での飛行が困難な場合は独自マニュアルを作成する必要があります。

(3)操縦者は、夜間飛行の訓練を修了した者に限る。

【解説】

この項目は申請書内でチェックされます。

(4)補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。3-1(5)に示す第三者の立入管理措置等を適切に講じることにより、補助者の配置に代えることができる。

【解説】

補助者もドローンの性能を理解しておく必要があります。

LED点滅パターンの意味や各機器の説明をしておきましょう。

(5)夜間の離発着場所において車のヘッドライトや撮影用照明機材等で機体離発着場所に十分な照明を確保する。

【解説】

夜間飛行の際は、離着陸場所をしっかりと照らしましょう。

ホームセンター等で売っているポータブルライトがおすすめです。

3-4 目視外飛行を行う際の体制

「目視外飛行」を行う場合に追加で守るべき項目です。

(1)飛行の前には、飛行ルート下に第三者がいないことを確認し、双眼鏡等を有する補助者のもと、目視外飛行を実施する

【解説】

2-8(1)のとおり、第三者の上空を飛行させることはできないため、この確認を行う必要があります。

(2)操縦者は、目視外飛行の訓練を修了した者に限る。

【解説】

この項目は申請書内でチェックされます。

(3)補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。3-1(5)に示す飛行範囲への第三者の立入管理措置を行う場合には、補助者の配置に代えることができる。

【解説】

補助者もドローンの性能を理解しておく必要があります。

機体アームの前後の確認方法や各機器の説明をしておきましょう。

3-5 危険物の輸送を行う際又は物件投下を行う際の体制

「危険物の輸送」「物件投下」を行う場合に追加で守るべき項目です。

(1)3-1に基づき補助者を適切に配置し飛行させる。3-1(5)に示す飛行範囲への第三者の立入管理措置を行う場合には、補助者の配置に代えることができる。

【解説】

「3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制」に記載されている補助者の配置規定を遵守することと記載があります。

(2)危険物の輸送の場合、危険物の取扱いは、関連法令等に基づき安全に行う。

【解説】

危険物の取扱いについて、それを定める法律に従い、安全に輸送することと記載があります。

(3)物件投下の場合、操縦者は、物件投下の訓練を修了した者に限る。

【解説】

この項目は申請書内でチェックされます。

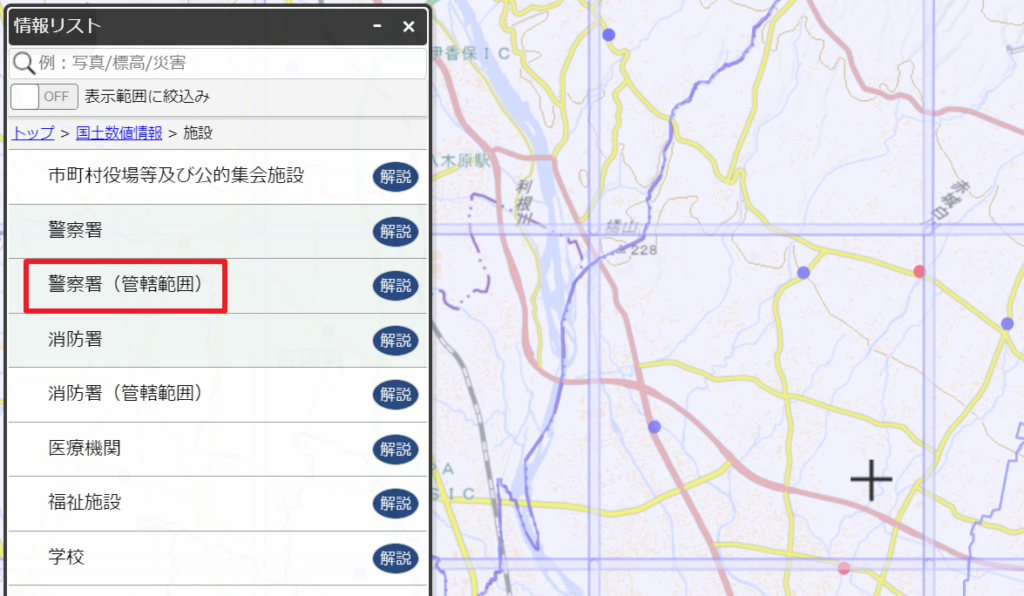

3-6 非常時の連絡体制

(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-8(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、別表のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。

【解説】

あらかじめ、警察署や消防署の連絡先を調べることと記載されています。

警察署と消防署は国土情報ウェブマッピングシステムから調べることができます。

管轄範囲の項目をクリックすると飛行場所の管轄している警察署または消防署を見つけることができます。

また、非常時には警察や国交省、最寄りの空港事務所などに連絡するようにと記載があります。

まとめ:航空局標準マニュアルは制限が多いことに注意

航空局標準マニュアルはあくまでも標準的なマニュアルであるため、包括申請であっても飛行場所・飛行方法が制限されてしまいます。

業務でドローンを利用する場合は、様々なフライト案件に対応できるよう独自のマニュアルを作成することをおすすめします。独自マニュアルを作成する場合は必要な許可・承認に合わせて、本ページや国交省標準マニュアルを参考に作成しましょう。

また当事務所では豊富な経験により、常にお客様1人1人に合わせた「独自マニュアル」を作成しております。もちろん追加料金は発生しませんのでご安心下さい!

許可を取得しても注意が必要!

ドローンの許可承認を取得した場合であっても、意外と多くの注意事項が存在します。

わかりやすい項目ですと「補助者の配置規定」「プロペラガードの装備規定」などですが、細かい項目にも触れると「人口集中地区での夜間飛行」なども禁止されていることがわかります。

その他にも「禁止されている飛行場所・飛行方法・許可の組み合わせ」、「飛行可能風速の規定」など航空法、審査要領などを隅々まで確認しなければわからない項目も数多く存在します。

このような事項を知らなかったことにより航空法を犯してしまう可能性もありますが、逆に全貌がわからず飛行を躊躇してしまう方も多いかと思います。

そのようなことがないよう当事務所では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるよう申請代行を行なっています。

申請時のデータを一式お渡ししているため、1年目はしっかりとした知識・申請書で許可を取得し、2年目以降はご自分で申請される方もいらっしゃいます!

料金やサービス内容についてはこちらから!

このページをシェアする

執筆者:

行政書士 中島北斗

ドローンの規制(改正航空法)が始まった2015年当初からドローン申請業務を行っている行政書士が、ドローン法令の遷移を生で感じていたからこそわかる、リアルで正確性な情報を発信いたします。

ドローン許可取得実績は9,000件、相談実績は11,000件、また50校を超えるドローンスクールの顧問をしています。

SNS「@ドローン法律ラボ」始めました!

ドローンに関する法律をいち早くお届けするため、各種SNSを始めました!

フォローしていただけると、ドローン法律に関する最新情報が手に入ります!

ドローン法務ラボ_マスター|航空法の考え方やDIPSの操作方法など、長尺の解説動画をメイン発信中!

ドローン法務ラボ|航空局の動向、改正情報、ドローンニュースなどをテキストベースで発信中!発信内容はFacebookと同様です。

ドローン法務ラボ|航空局の動向、改正情報、ドローンニュースなどをテキストベースで発信中!発信内容はX(旧Twitter)と同様です。

ドローン法務ラボ_ライト|これからドローンを始めたい方やドローンに少しだけ興味がある方向けの動画をメインに発信中!