NEWS

ドローン最新情報

航空法以外にも対応!

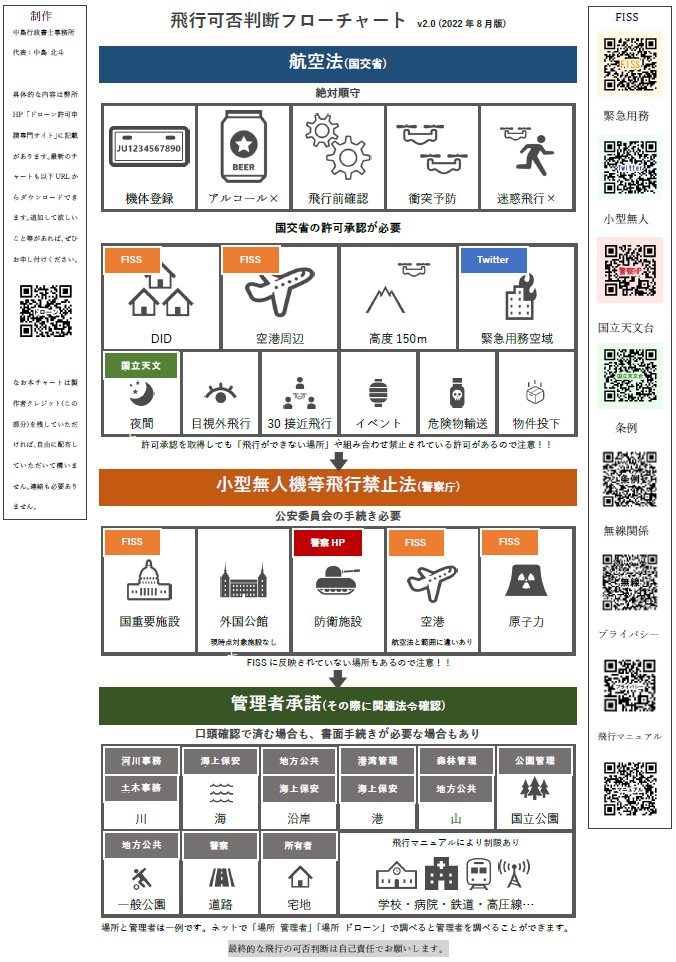

ドローン飛行許可が必要な場合をフローチャートで解説

ドローンの法律はますます複雑になってきております。どんな規制があるか不明確なままだと、飛行を躊躇してしまうことも…

そんな飛行への不安を解消するため、飛行可否判断の際のフローチャートを作りました!

個人での利用はもちろん、ドローンスクールでの生徒様への配布も自由ですので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

- 見方①

マスの左上の記載は調査方法です。例えば、DIDであればFISSで、緊急用務空域であればTwitterで該当しているか調べることができます。

- 見方②

右横に記載があるQRコードは上記該当調査ができるURLです。その他条例一覧や飛行マニュアルの解説等、役に立つQRコードも載せております。

自分で申請する

許可・承認が必要な場合は申請が必要です。詳細に申請方法を記載していますので、参考にして下さい。

DIPS2.0 オンライン申請の方法

適法にドローンを飛行するまでの流れ

適法にドローンを飛ばすために、以下の順で規制を確認すると、漏れなくチェックができます。

【規制の確認の順番】

① 航空法

↓

② 小型無人機等飛行禁止法

↓

③ 管理者の承諾(民法、河川法、条例等)

この記事では、ドローンの規制を知りたいけど規制が多すぎてよくわからない方に向けて、「ドローン規制の解説」「規制該当性の調べ方」と「規制の整理と重要度」「許可の取り方」などを解説いたします。

この記事を読めば、適法にドローンを飛行することができるようになります!

【無料】飛行可否判断フローチャート

弊所では、ドローンの規制を明確にするため、フローチャートを用意しています。

無料でダウンロードできますので、こちらと合わせて本記事を見ていただけると、理解が深まると思います。

Twitterとfacebook、「@ドローン法律ラボ」始めました!

ドローンに関する法律をいち早くお届けするため、Twitterとfacebookを始めました!

フォローしていただけると、ドローン法律に関する最新情報が手に入ります!

もちろん無料ですので、フォローしていただけると「とーーっても」励みになります!

航空法→小型無人機等飛行禁止法→管理者の承諾 の順で確認すべき理由

このようにカテゴライズして順番に考えることで、ムダなくモレれなく規制をチェックできます。

ドローンを取り巻く規制に、航空法、小型無人機等飛行禁止法、民法、河川法、電波法、道路交通法、港則法、海岸法、海上交通安全法、都道府県や市町村条例、都市公園法、自然公園法航空法、重要文化材保護法など多岐に渡ります。

正直、ごちゃごちゃしていて、よくわからない...

しかし、これらの規制を、重要度と適用頻度でカテゴライズすると、以下の3点にまとめることができます。

①航空法

②小型無人機等飛行禁止法

③管理者の承諾(条例、民法、河川法など)

この考え方は、私が実際にお客様の飛行案件の規制調査をするときにも使っているので、有効性は実証済みです!

それでは1つ1つ、解説していきます。

航空法で気を付けるべきは「機体登録」と「許可承認」

航空法には、以下の規制があります。

【機体登録】

・国交省への機体情報の登録

【許可承認】

<飛行場所の規制>

・人口集中地区(DID)

・空港周辺飛行

・高度150m以上飛行

・緊急用務空域飛行

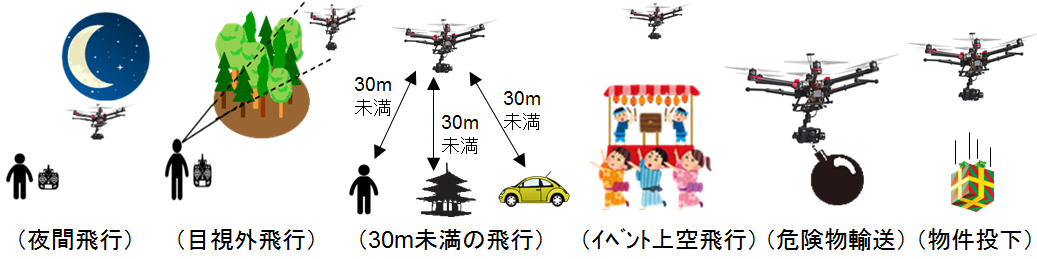

<飛行方法の規制>

・夜間飛行

・目視外飛行

・30m接近飛行

・イベント飛行

・危険物輸送

・物件投下

航空法をクリアするには、「機体登録」を行ってから「許可申請」を行う形となります。

それではまた細かく見ていきましょう。

「機体登録」はドローンを購入したらすぐに行おう

航空法の改正により、令和4年6月20日以降、未登録のドローン(100g未満のものは除く)は原則、屋外で飛行することができなくなりました。

以下のケースでは登録は不要ですが、かなり限定的ですので、現実には、「未登録のドローンは外で飛行ができない」と言えます。

登録が不要なケース

- 100g 未満のドローン

- 航空法第 131 条の4のただし書に基づきその飛行に当たって登録が免除されているもの(試験飛行の届出済みの場合等)

- 建物内等の屋内で飛行する場合

※ちなみに重量はドローン本体の重量とバッテリー重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品(プロペラガード等)の重量は含まれません。

先程も申し上げたとおり、登録不要なケースは限定的ですので、ドローンを購入したらすぐに機体登録を行いましょう。

「許可承認」は実際には必要になるので取得しておこう

平成27年「無人航空機の飛行を規制する法律」が定められました。

無人航空機とは、いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等です。

この法律の制定を受け、人口集中地区(DID)で飛行、夜間飛行、目視外飛行などをドローンで行う場合は、許可が必要となりました。

航空法で規制されていない場所や方法で飛行を行わない場合は、飛行許可承認は必要ありませんが、「30m接近飛行」や「目視外飛行」は、実務上、ほとんどのケースで必要になってきますので、ドローンを購入したら許可承認も取得することをおすすめします。

【航空法上の許可の取得をおすすめする理由】

- 人口集中地区(DID)、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行の許可は、高確率で必要になる。

- 管理者からの承諾を得る際に、航空法上の許可を求められるケースが多い。

- 万が一、警察が来た場合は、許可書の有無を聞かれる。(許可不要な場所でも許可書があるとスムーズにことが済む)

小型無人機等飛行禁止法で規制されるエリアは意外と多い

小型無人機等飛行禁止法とは、国の重要施設等の周辺地域でのドローン等の飛行を禁止する法律です。

航空法とは異なり、100g未満の機体も対象となるので、すべてのドローン、ヘリコプター、飛行船などが禁止の対象となります。

飛行の禁止されるエリアは対象施設(レッドゾーン)と周囲300m(イエローゾーン)です。

小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止エリア

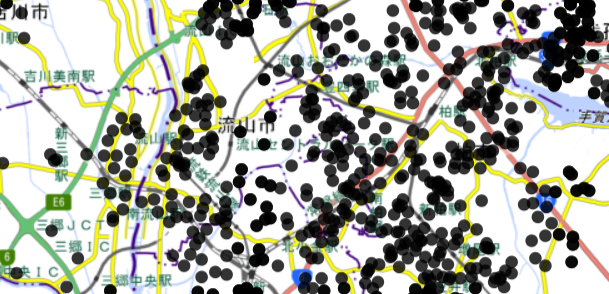

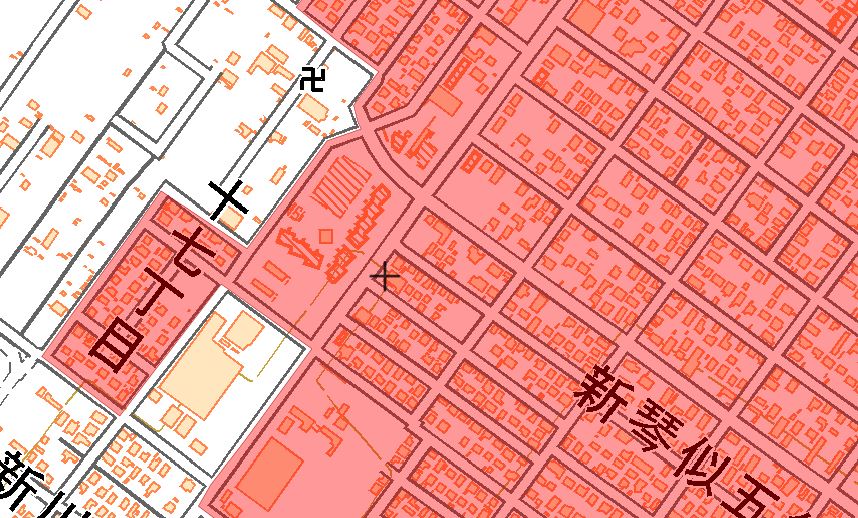

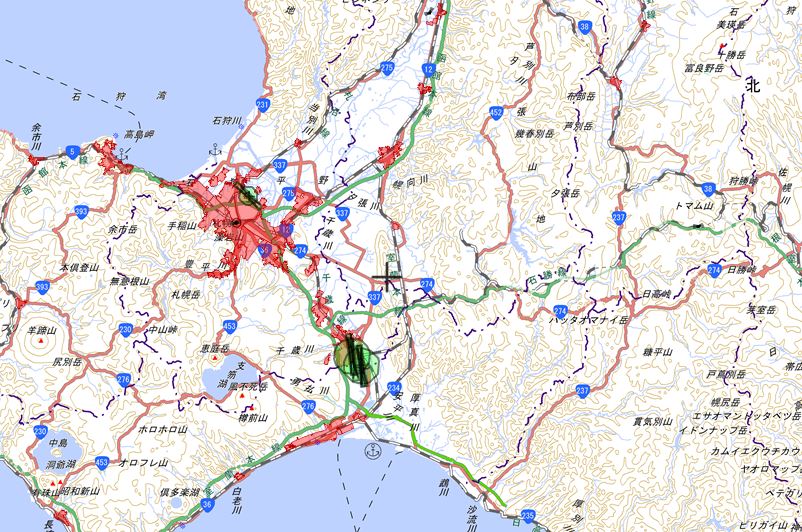

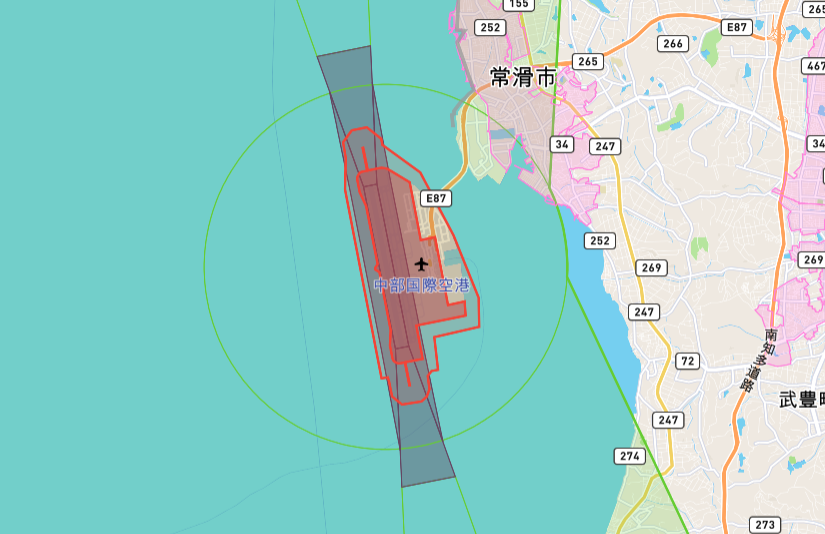

下の地図は小型無人機等飛行禁止法で禁止されている場所を地図上にまとめたものです。

※安倍元首相の国葬にあわせ、2022年9月に一時的に対象外国公館等が指定されましたが、現在は解除されています。

小型無人機等飛行禁止法で規制されている施設の詳細一覧は以下URLから確認することができます。

https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/shitei.html

この法律ができた当初はそれほど指定施設は多くはなかったのですが、改正に改正を重ね、いまでは300以上の施設が指定されています。

特に東京都と沖縄県での飛行には注意が必要です。

周囲300m(イエローゾーン)に注意

対象施設は国の政府施設、防衛施設、空港などのためその上空(レッドゾーン)で飛行することはほとんどないと思います。

しかし、その周囲300m(イエローゾーン)は、一般のドローンユーザーも飛行する可能性がありますので、注意が必要です。

下の画像は対象施設「那覇港湾地区」とその周囲300mを図示したものです。

赤枠内が対象施設(レッドゾーン)で黄色枠内が周囲300m(イエローゾーン)です。

見ての通り、イエローゾーンには住宅地も含まれており、学校や神社も存在することがわかります。

飛行を行う場合は手続きが必要

小型無人機等飛行禁止法で禁止されるエリアで飛行を行う場合は、以下の手順で申請をします。

【小型無人機等飛行禁止法に基づく申請方法】

①管理者から同意書をもらう、または、国からの飛行委託書を用意する

飛行禁止エリアで飛行するには、対象施設の管理者から飛行の同意をもらうか、国又は地方公共団体からの委託飛行である必要があります。

そのため、どちらかの書類を用意しましょう。

管理者の連絡先は、以下URLから調べることができます。しかし、対象施設の詳細リンクがない場合(主に防衛施設)は、施設名を確認し、「施設名 連絡先」とGoogle検索することで調べることができます。

https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/shitei.html

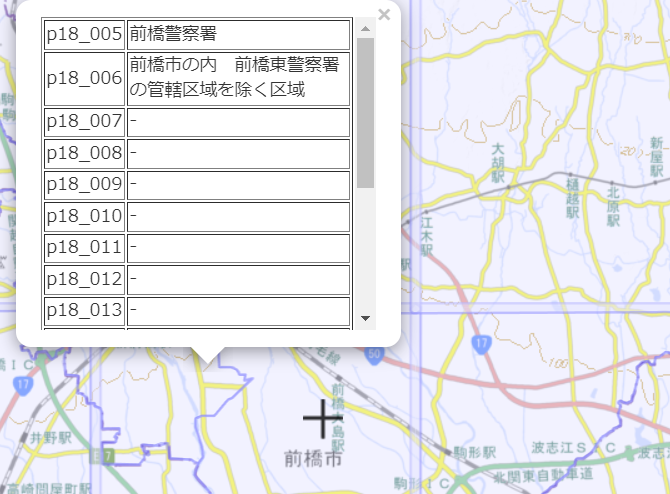

②飛行の48時間前まで「警察署」に通報書を提出

飛行の48時間前までに、対象施設周辺を管轄する警察署に通報書と添付資料を提出します。

【用意する書類】

・同意書または委託書

・無人機等飛行の写真

【提出先】

提出する警察署は以下URLから調べることができます。

https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/shitei.html

管理者の承諾を得る方法は、千差万別なのが現状

航空法、小型無人機等飛行禁止法の規制をクリアしたら、最後に管理者から飛行の承諾を得ます。

しかし、この管理者から承諾を得る方法は、手続きとして定まっていないケースが多く、千差万別なのが現状です。

飛行したい場所から逆引きできるようにまとめましたので参考にしていただけると幸いです。

山で飛行する場合

山は所有者で、大きく以下の3つに分類できます。

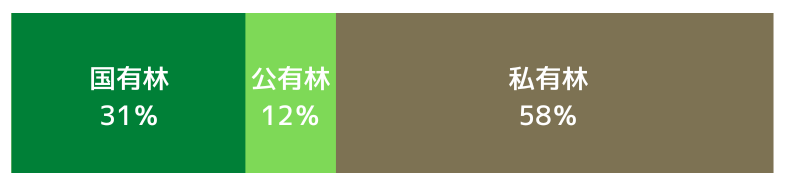

日本の山林の所有割合は以下のとおりです。

| 区分 | 調べ方 | 申請方法 |

|---|---|---|

| 国有林・・・国が所有する山林 | ・国土情報ウェブマッピングシステム(国有林野表示版) ※マップの緑色の部分をクリックすると管理者が表示されます。 | 森林管理署へ入林届を提出 |

| 公有林・・・都道府県、市町村が所有する山林 | 「○○県 公有林」等で検索、または山林のある役場に問合せ | 各自治体によるため役場に問合せ |

| 私有林・・・個人、企業が所有する山林 | 周辺住民への聞き込み | 所有者の求める方法に従う |

名称のある山の場合は、「○○山 ドローン」などでGoogle検索をすると、手続き方法を見つけることができる可能性があります。

私有林の場合は、周辺に住まわれている方への聞き込み等が必要になるケースもあり、正直、飛行はかなり困難です。

公園で飛行する場合

公園は管理者により大きく2つに分けることができます。

| 区分 | 調べ方 | 申請方法 |

|---|---|---|

| 自然公園・・・国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の総称 | ・国土情報ウェブマッピングシステム(自然公園表示版) 緑枠をクリックすると自然公園名が表示されるので、Google検索で事務所を探します。 | 国立公園管理官事務所・自然保護官事務所に事前連絡 ※許可申請や届出書類は現状不要 |

| 都市公園・・・一般的な公園 | ・国土情報ウェブマッピングシステム(都市公園表示版) 黒点をクリックすると管理している市町村等が表示されます。 | 各自治体によるため役場に問合せ |

自然公園でのドローン飛行については、それほど厳しい規制はありません。

しかしながら一般的な公園「都市公園」については、原則、条例や管理者権限で飛行が禁止されており、場合によって、届出(+撮影料)で例外的には認めれております。

条例の一覧については、国交省HPにまとめられておりますので、参考にしてください。

ドローン関連の条例一覧:https://www.mlit.go.jp/common/001370402.pdf

道路で飛行する場合

無人航空機に係る道路使用許可の取扱いについて(通達)にて道路交通法における道路ドローン飛行の取扱が統一されました。

道路での飛行については、道路上を飛行するだけか、道路上で着陸・作業をするかで手続きが変わります。

| 区分 | 申請方法 |

|---|---|

| 道路上を飛行させる場合 | 道路使用許可は不要だが、事前に管轄の警察に連絡することをおすすめ。 ※多くの場合で「あ、そうですか、気を付けてください」と言われるだけだが、後々のトラブルを回避できるため。 |

| 道路上で着陸・操縦等をする場合 | 管轄の警察に事前相談し、状況を総合的に判断して、必要となった場合に道路使用許可申請をする。 |

管轄の警察署は国土情報ウェブマッピングシステム(警察管轄表示版)で確認できます。

川で飛行する場合

河川法ではドローンの飛行を直接的に禁止しているわけではありません。

しかしながら、管理者権限により飛行が制限されている可能性があります。

「○○川 管理者」「○○川 ドローン」と調べると各管理者の方針を調べることができます。

海岸で飛行する場合

海岸法が適用される「海岸保全区域」、「海水浴場」、「それ以外の海岸」に分類できます。

| 区分 | 調べ方 | 申請方法 |

|---|---|---|

| 海岸保全区域、区域内施設 | ・海岸保全施設データ 国土情報ウェブマッピングシステムに登録されていないためQGISを利用して確認する必要があり。  ※管理者は「○○県 海岸保全区域」と調べると出てくるケースが多いです。 | 管理者と協議の上、必要があれば許可申請。 |

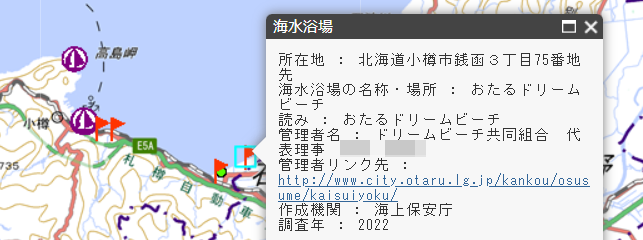

| 海水浴場 | ・海洋状況表示システム ※「海域利用→レジャー施設」をクリック。ピンをクリックすると管理者名が表示されます。 ※海岸保全区域と重複しているケースがあります。 | 海水浴場の管理者が求める方法 |

| それ以外の海岸 | その場所の都道府県、市町村役場に問合せ | 管理者によるが、事前の報告だけで済むケースが多い |

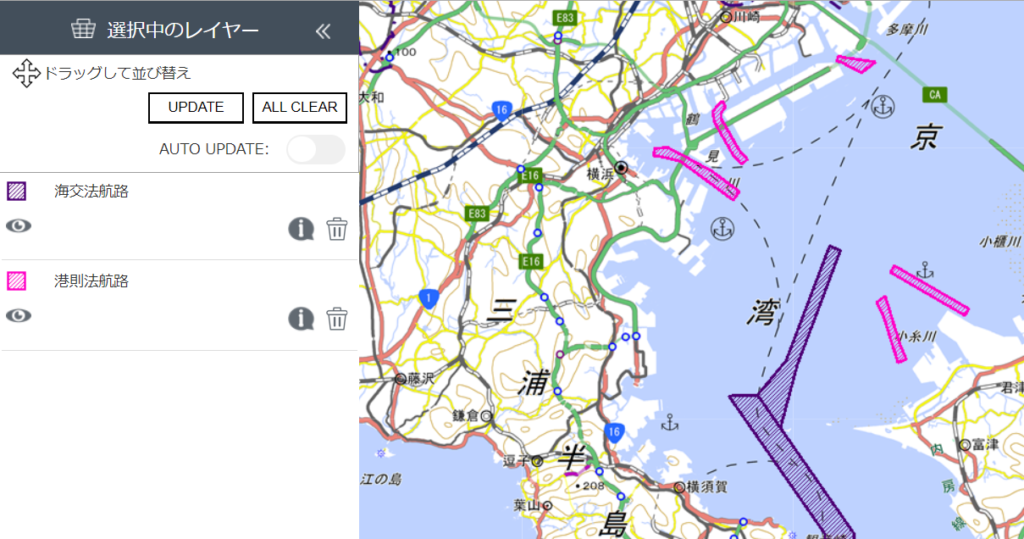

港、航路で飛行する場合

港や航路で飛行する場合は、許可は必要ありませんが、管理者からの承諾は必要です。

港則法が適用される港や海上交通安全法が適用される海域においても、港則法又は海上交通安全法に基づく許可又は届出は必要ないという回答が出ています。※管理者からの承諾は必要です。

ただし、ドローンの飛行に関連して、海上に船を配置したり、工作物を設置するなど、船舶交通に影響を及ぼすおそれがある場合は、港則法又は海上交通安全法の許可又は届出を行う必要があります。

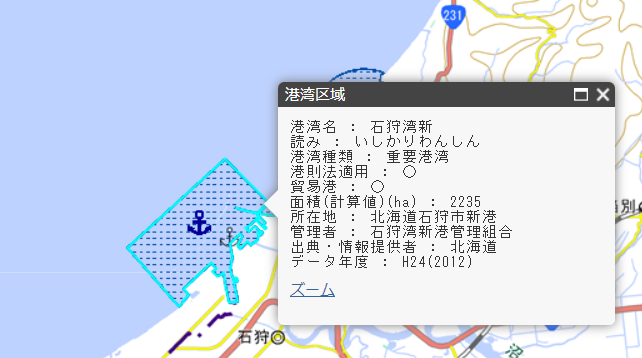

港や航路の管理者は海洋状況表示システムで調べることできます。

※「海事→港湾」をクリックして、対象の港をクリックすると、管理者が表示されます。

※「海事→航路」をクリックし、対象の航路をクリックすると管理者が表示されます。

それ以外の海上で飛行する場合

海岸、港、航路以外の海上では基本的に許可は不要ですが、海上保安庁への事前連絡をおすすめします。

海上保安庁の管轄は以下のURLから確認できます。

※海上保安庁からも事前連絡をお願いされております。

私有地で飛行する場合

住宅地、お寺、観光地など、私有地で飛行する場合は、その場所の所有者または管理者から飛行の承諾を得る必要があります。

特に様式はありませんが、後々のトラブルを避けるため、飛行する旨の書類を渡しておくとよいでしょう。

一番重要な航空法の解説をします。

ここまで、航空法、小型無人機等飛行禁止法、管理者承諾と見てきましたが、ここからは一番重要である航空法をメインに解説をします。

【航空法】100g以上の機体は許可が必要

すべてのドローンに航空法が適用されるというわけではございません。

航空法の規制の対象となるドローンは「200g100g以上のドローン(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)」です。

※令和4年6月20日の改正法施行により、規制重量が厳しくなりました。(200g→100g)

野外で空撮や点検のために飛行させるドローンは100g以上ある場合が多いので注意が必要です。

また、ドローンに限らず、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等も100g以上であれば、対象となります。そのため飛行許可申請が必要です。

ちなみに、ワイヤー等で地上と繋がっている機体であっても、無人航空機に該当します。

【規制の対象となる機体の一例】

・ファントムシリーズ

・Inspire

・Mavic Pro

・Matrice

・Spreading Wings

・Spark

・飛助

他多数

100g未満の機体は許可は不要?

100g未満のドローン(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)、ゴム動力飛行機などは「模型航空機」に分類されるため、「人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行、イベント飛行」等の国交省の許可承認は不要です。

そのため、上記については、国交省の許可なく飛行させることができますが、従来からの航空法の第134条の3第1項及び第 2 項の規制は適用されるため、空港周辺や高高度では許可が必要です。

また緊急用務空域や小型無人機等飛行禁止法なども重量に関係なく規制しております。

加えて、「重量に関係なく規制する条例」や「管理者によって飛行が禁止されている場合」もありますので、ご注意ください。

特定の飛行は航空法上の許可は不要ですが、安全・常識に配慮して飛行させましょう。

カメラ、プロペラガードを装備して、100g以上になったら?

よくいただくご質問です。

100gの計算方法は、「機体本体の重量」と「バッテリーの重量」の合計です。

つまり、カメラやプロペラガードを含んで、100g以上となった場合も、「機体本体の重量」と「バッテリーの重量」が100g未満の場合は、規制対象からは外れます。

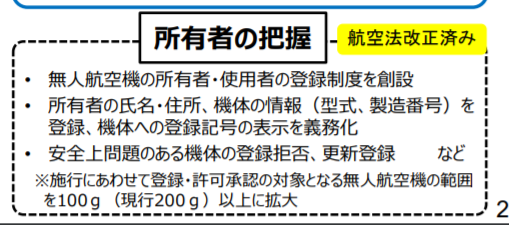

200g→100gに変更となる予定です。【なりました】

2022年を目途に、許可承認の対象となる無人航空機の範囲を100g(現行200g)以上に拡大される予定です。【なりました】

所有者・使用者の登録義務化が2022年6月に予定されていることを考えると、恐らく、この変更も同じ時期かと思います。【予想通りでした】

miniやmini2等をお持ちの方は動向に注意しましょう!

【航空法】許可が必要となる飛行場所

許可が不要な場所

許可が必要な場所の前に、許可が不要な場所の紹介をします。

- 屋内

- 四方と上部がネット等で囲われている場所(テント、倉庫、ゴルフの練習場など)

これらは航空法の規制の対象外であるため、許可は不要です。しかし「施設管理者が飛行を禁止している場合」や「施設管理者に無断で飛行」はやめましょう。

また誤解されがちですが、自分の庭であっても、屋外なので許可が必要な場合あります。

ちなみに屋内で行われるイベントには、航空法は適用されないため、イベント上空の飛行許可は不要です。(天井がない場合は屋外という扱いとなるので注意が必要です。)

許可が必要な場所

航空法上の許可が必要な場所は以下の4つです。

- 人口集中地区(DID地区)

- 空港周辺

- 高度150m以上

- 緊急用務空域 ←令和3年6月1日より追加

詳しく見ていきましょう。

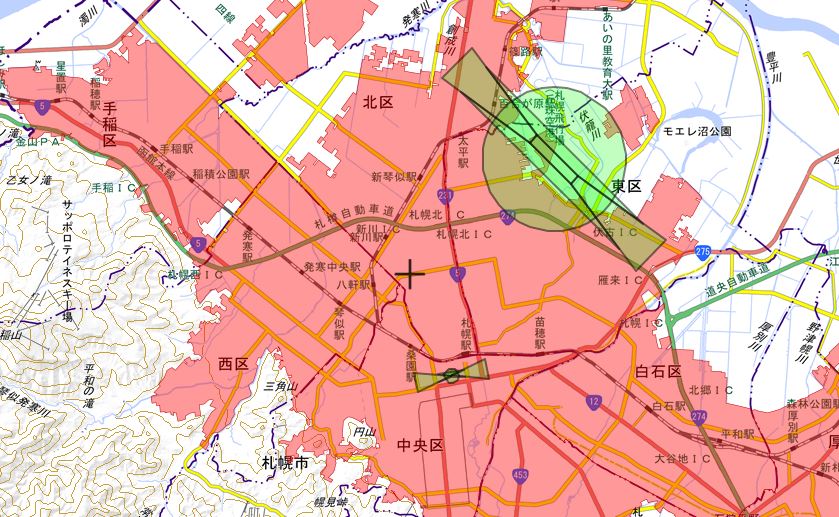

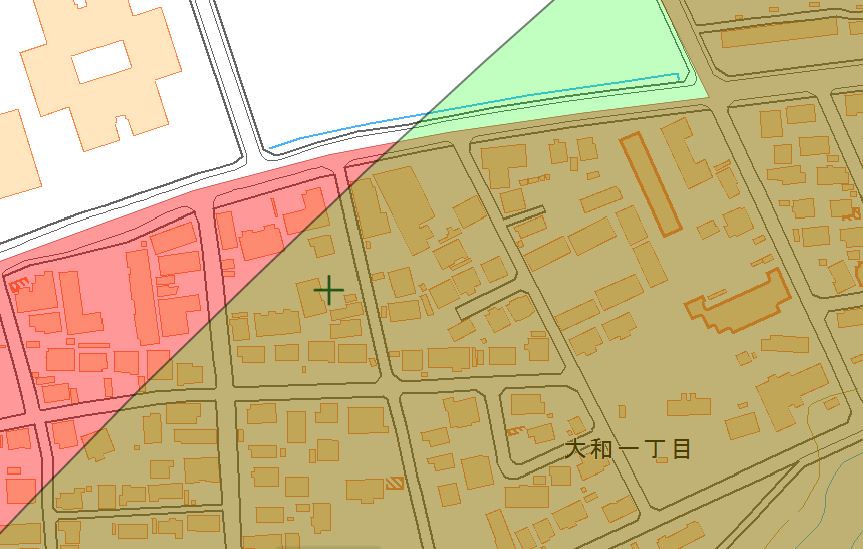

「人口集中地区(DID地区)の上空」は許可が必要

令和2年度の国勢調査の結果による人口集中地区の上空で飛行を行う場合は、許可が必要です。

※令和4年6月25日より「平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空」から「令和2年度の国勢調査の結果による人口集中地区の上空」が適用されることとなりました。

人口集中地区は、人又は家屋の密集している地域です。国勢調査の結果から一定の基準により設定されます。

この地域での飛行は、落下した場合に人やモノなどに危害を及ぼすおそれが高いため、許可が必要となります。

自分の庭であっても人口集中地区である場合は許可が必要なので注意です。

<人口集中地区(DID地区)の調べ方>

① 【令和2年度版】地理院地図にアクセス。

② 飛行させる住所を入力

③ 飛行場所が赤色か確認

人口集中地域は、赤色で表示されます。駅や住宅地が密集している場合は、ほとんどが赤色エリアです。

下の画像からも、札幌駅周辺はもちろん人口集中エリアです。

「空港周辺」では許可が必要 (100g未満のドローンにも適用されます!)

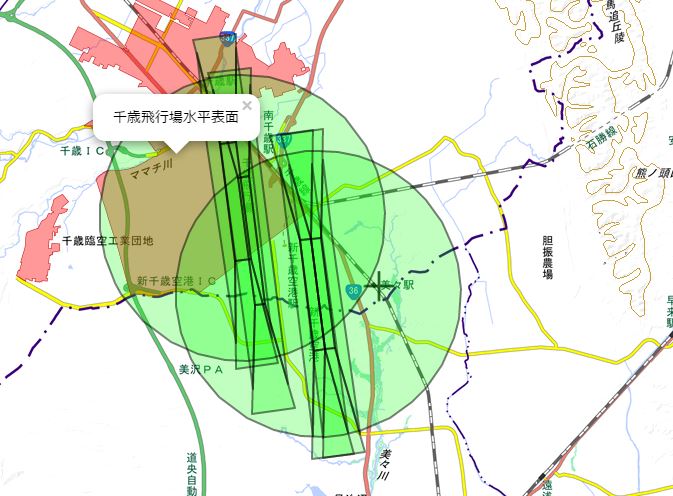

- 空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域 (地理院地図緑エリア)

- (進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域 (地理院地図緑エリア)

- 一部の空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)では、進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域←2019年9月18日より追加(地理院地図紫エリア)

- 小型無人機等飛行禁止法の対象空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)の周辺地域 ←2020年7月22日小型無人機等飛行禁止法の改正により追加(FISS赤エリア)

専門用語が並んでいて分かりにくいと思いますが、空港周辺での飛行を取り巻く法律は「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」であることがわかります。

ただし、空港周辺(緑色エリア)の場合は、飛行高度によって、許可が不要な場合があります。

※2019年9月18日の改正により、主要な空港周辺(紫エリア)では許可不要な高度という概念がありませんので、注意しましょう。

許可が不要な高度については、インターネットで調べることもできますが、難しい場合は「空港付近で飛行させる場合は空港事務所へ確認」も可能です。

<空港周辺の調べ方 (航空法)>

空港等の周辺に該当しているかどうかは、国土地理院のホームページにおいて確認可能です。

① 地理院地図にアクセス。

② ポップアップのOKをクリック

③ 飛行場所を探す。

広域図が表示されるので、飛行させる場所を探します。

④ 飛行場所が緑色か確認。

空港周辺の飛行禁止区域は緑色で表示されます。しかし、この地図は若干の誤差がありますので、右図のように境界線の近くで飛行させる場合は、空港事務所に確認をとることをおすすめします。

<空港周辺の調べ方 (小型無人機等飛行禁止法)>

小型無人機等飛行禁止法により禁止されている飛行範囲の地図については、FISSにて確認することが可能です。

① FISSにアクセス。

※アカウントが必要です。作り方はこちら。

② 一番左上の飛行計画登録をクリック

③ 飛行場所を探す。

広域図が表示されるので、飛行させる場所を探します。

④ 飛行場所が赤色か確認。

小型無人機等飛行禁止法の対象空港は赤色で表示されます。

※緑と紫は地理院地図で表示される航空法に基づく飛行禁止エリアです。FISSでも確認はできるのですが、FISSは重たいことが多いので、私は、さくっと確認したいときは地理院地図で、しっかり確認したいときはFISSというような使い分けをしています。

ちなみに東京オリンピック開催に伴い、期間限定で仙台空港も小型無人機等飛行禁止法の対象空港に指定されたのですが、すでにFISSにも反映されてます。どんどんFISSが使いやすくなってる印象です!

しっかりと禁止期間の始まりから終わりまで書いてます。

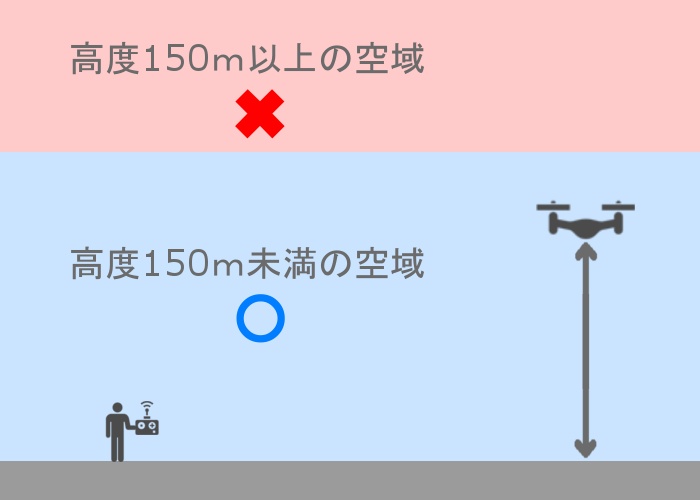

「高度150m以上」では許可が必要 (100g未満のドローンにも適用されます!)

地表・水面から150m以上の高さでドローンを飛行させる場合は許可が必要です。

目安として、「電柱は9~13m」「あべのハルカスは300m」です。

ここにいう「高度」とは、「地表」から「ドローン」までの高さのことです。

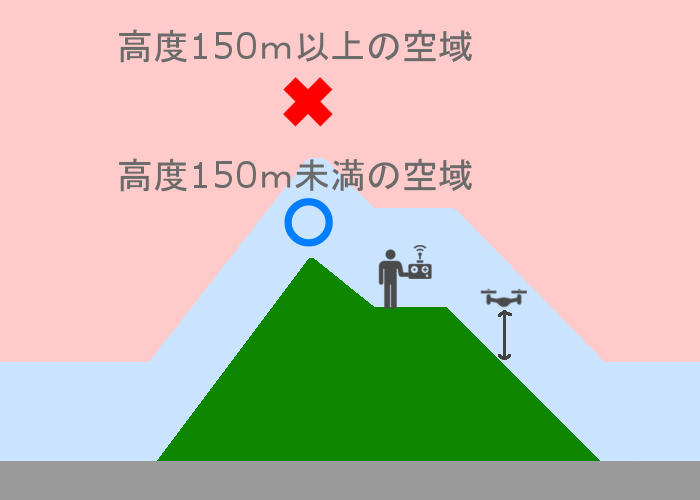

つまり、標高1,000mの山の頂上から飛行させる場合でも、そこから高度150m未満であれば、許可なく飛行が可能です。(垂直に飛行した場合に限ります)

以下の図のように許可なく飛行できる空域は、地表に沿っていると考えることができます。

また、航空法の緩和改正で高度150m以上の飛行については、一部規制が緩和されています。

詳しくはドローンの規制が緩和されました!いままで許可が必要なケースでも申請なしで飛ばせる可能性があります。をご確認ください。

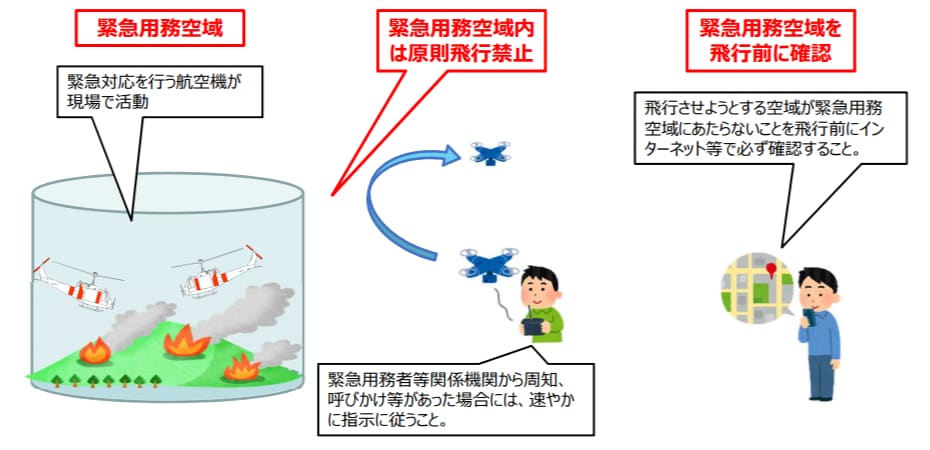

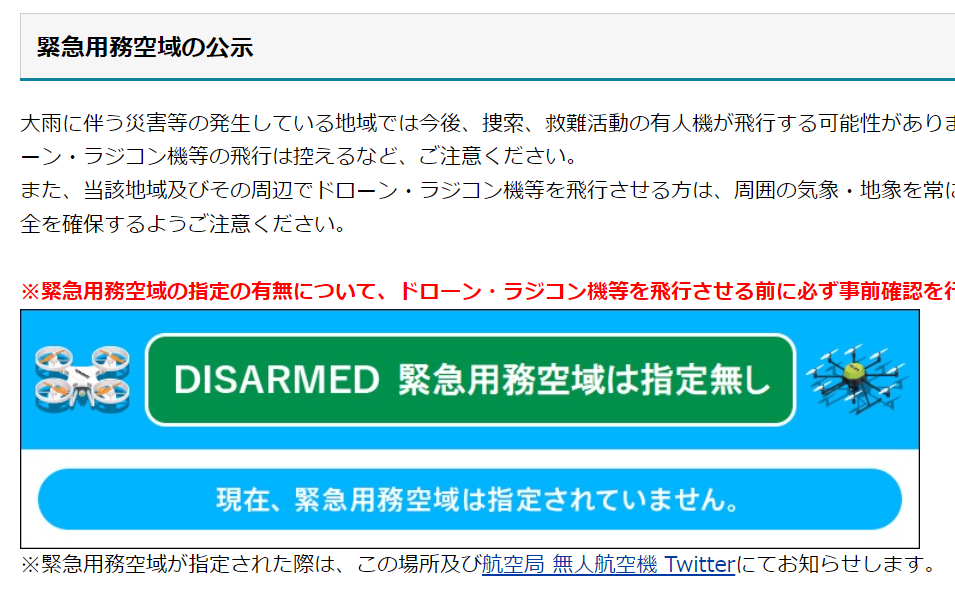

「緊急用務空域」では許可が必要 (100g未満のドローンにも適用されます!)

緊急用務空域は、常にどこどこが指定されているというわけではありません。

警察、消防活動などの緊急用務を行うため、航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)が一時的に指定されます。

国交省から許可承認を得ている場合も、ここでの飛行は禁止されます。

なお、飛行の目的が「災害等の報道取材やインフラ点検・保守など、『緊急用務空域』の指定の変更又は解除を待たずして飛行させることが真に必要と認められる飛行」に限り、再度申請を行い、許可が下りる可能性はあります。

指定された際は、国交省のtwitter等公表されます。

注意すべき点は100g未満のドローンにも適用されるということです。

<緊急用務空域の調べ方>

【Twitterで確認】

【国交省HPで確認】

国交省HPのトップページで指定の有無を確認することができます。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

【航空法】許可が必要となる飛行方法

参照:国土交通省ホームページ

規制される飛行方法

- 1. アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと ←絶対順守

- 2. 飛行前確認を行うこと ←絶対順守

- 3. 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること ←絶対順守

- 4. 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと ←絶対順守

- 5. 日中(日出から日没まで)に飛行させること (夜間飛行許可でクリア可)

- 6. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること (目視外飛行許可でクリア可)

- 7. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること (30m接近飛行許可でクリア可)

- 8. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと (イベント飛行許可でクリア可)

- 9. 爆発物など危険物を輸送しないこと (危険物輸送許可でクリア可)

- 10. 無人航空機から物を投下しないこと (物件投下許可でクリア可)

2019年9月18日に1~4の守らなければいけない飛行ルールが追加されました。

1~4は許可という概念がありませんので、絶対に守らなければいけません。

5~10の飛行ルールによらず飛行させる場合は、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

許可と承認は法律用語としては違いがありますが、申請書は同じなのであまり気にする必要はありません。

以下より1つ1つ解説しますので、ぜひご覧ください!

1.飲酒薬の禁止 <遵守事項>

車での飲酒運転はもちろんダメですが、ドローンでも飲酒運転等は禁止であることが航空法に明記されました。

「アルコール」とは、アルコール飲料やアルコールを含む食べ物を指します。また、「薬物」とは、麻薬や覚醒剤等の規制薬物に限らず、医薬品も含まれます。

医薬品について、今のところ指定があるようには見られないので、一般常識で考えると、睡眠作用のある頭痛薬や視覚に影響のある点眼薬などでしょうか。

いずれにしても、無人航空機の正常な飛行に影響を与えるものを摂取したあとの飛行はやめましょう。

またアルコールの体内濃度についても、現時点では明記がありません。

「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」には以下のような記載があります。

アルコールによる身体への影響は、個人の体質やその日の体調により異なるため、体内に保有するアルコールが微量であっても無人航空機の正常な飛行に影響を与えるおそれがある。このため、体内に保有するアルコール濃度の程度にかかわらず体内にアルコールを保有する状態では無人航空機の飛行を行わないこと。

つまり、一滴でも飲んだら、飛行はやめましょう。

2.飛行前確認 <遵守事項>

この文面だけでは、あいまいなので、少し詳細を見てみましょう。

まず趣旨は、「飛行に必要な準備が整っていることを確認した後において飛行させることにより、故障等による落下を防止する」ことです。

そして確認しなければならない事項は航空法施行規則第 236 条の4に定められています。

その記載とその具体的な例は以下の通りです

【飛行前に確認すべきこと】

(1)当該無人航空機の状況について外部点検及び作動点検を行うこと

具体的な例:

各機器(バッテリー、プロペラ、カメラ等)が確実に取り付けられていることの確認

機体(プロペラ、フレーム等)に損傷や故障がないことの確認

通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統が正常に作動することの確認

(2)当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況を確認すること

具体的な例:

飛行経路に航空機や他の無人航空機が飛行していないことの確認

飛行経路下に第三者がいないことの確認

(3)当該飛行に必要な気象情報を確認すること

具体的な例:

風速が運用限界の範囲内であることの確認

気温が運用限界の範囲内であることの確認

降雨量が運用限界の範囲内であることの確認

十分な視程が確保されていることの確認

(4)燃料の搭載量又はバッテリーの残量を確認すること

具体的な例:

十分な燃料又はバッテリーを有していることの確認

機体と周辺状況をしっかり確認しましょうという内容です。

3.衝突予防 <遵守事項>

飛行機、ヘリコプター、他のドローンとの衝突を予防しなさいという内容です。

具体的な予防方法は航空法施行規則第 236 条の5に定められています。

【衝突予防の具体策】

(1)無人航空機を飛行させる者は、無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認し、衝突のおそれがあると判断される場合は、当該無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じることとする。

つまり飛行機やヘリコプターを見つけた場合は、ドローンを着陸させましょうということです。

(2)無人航空機を飛行させる者は、無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること、又は衝突のおそれがあると判断される場合は、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じることとする。

つまり、他のドローン等を見つけた場合は、まずは安全な間隔を確保して飛行させましょう。しかしそれができず、衝突の可能性がある場合は、ドローンを着陸させましょうということです。

4.迷惑飛行の禁止 <遵守事項>

この趣旨は、危険な飛行により、航空機の飛行の安全や人や物件の安全が損なわれることを防止することです。

「他人に迷惑を及ぼすような方法」とは、人に向かって無人航空機を急接近させること等です。

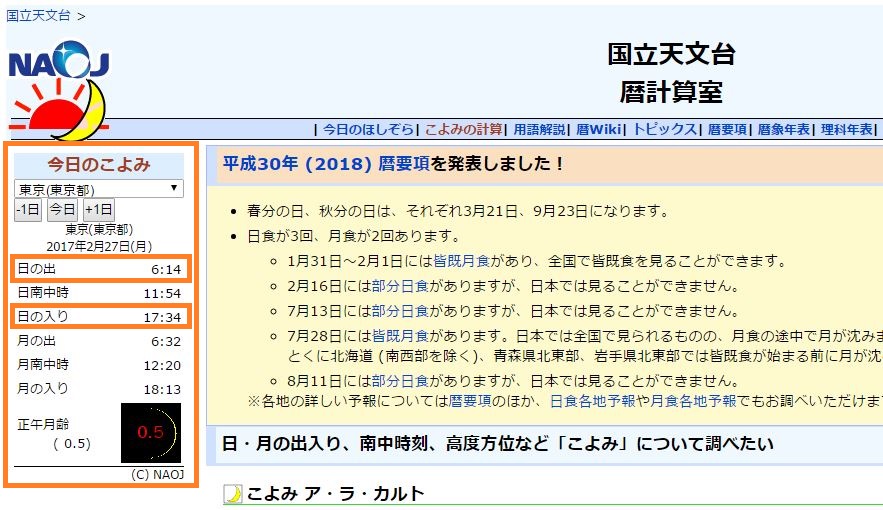

5.「夜間飛行」は許可が必要

夜間にドローンを飛ばすには許可(承認)が必要です。

「自宅の庭」や「海上」であっても、夜に飛ばすことはできません。

また日の出前も夜間という扱いのため、早朝のフライトも夜間飛行に該当する可能性がございます。

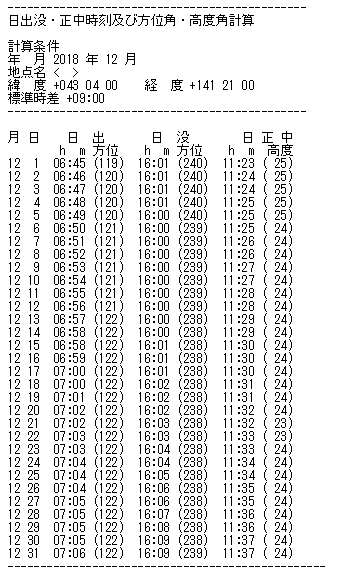

具体的に何時から何時までを夜間(日没後から日の出前)というかは、国立天文台や海上保安庁が発表しています。

もちろん、地域・季節によって異なります。

<日出・日没時間の調べ方(簡易版)>

日出直後、日没直前の飛行ではない場合は、地域で調べることができるこの方法をおすすめします。

① 国立天文台 暦計算室にアクセス

② 左側の「今日のこよみ」を確認

ドロップメニューからお住まいの地域を選択すると、「日の出」「日の入り」の時刻を確認できます。

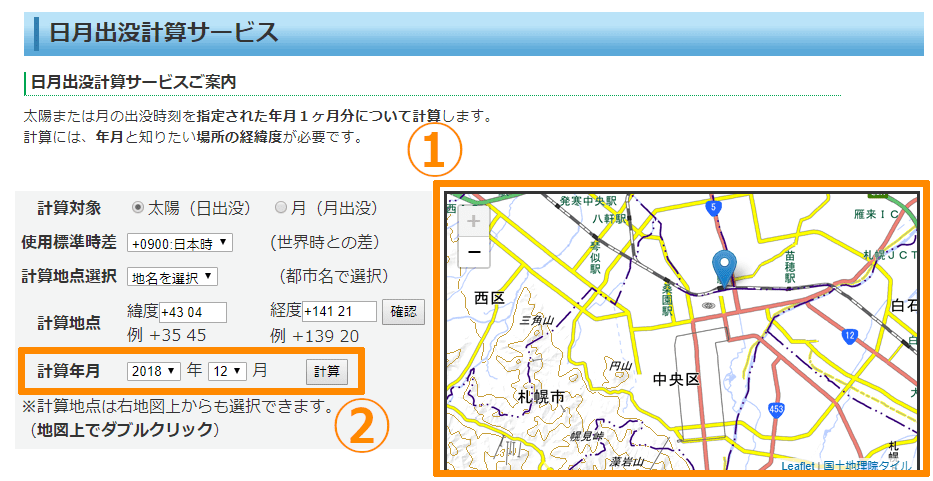

<日出・日没時間の調べ方(詳細版)>

日出直後、日没直前の飛行の場合は、座標で調べることができるこの方法をおすすめします。

① 海上保安庁海洋情報部日月出没計算サービスにアクセス

② 「1.右に表示される地図から実際の飛行地点を探しダブルクリック→緯度経度が入力されたかを確認」「2.飛行する年月を選択」し、「計算」をクリック

③1か月分表示されるので、実際に飛行する日時を調べる

6.「目視外飛行」は許可が必要

目視外飛行とは、飛行しているドローン本体を見ずに、操縦機のモニター等で外の様子を確認しながら飛行する方法です。

上記のようにドローンを直接目視できない飛行を行う場合は承認が必要です。

誤解も多い承認ですので、しっかりと確認しましょう。

<目視外飛行の具体例>

- ドローン飛行中にモニター映像を確認する

- モニター映像をもとに建物の裏側までドローンを飛ばす

- 操縦者がFPVゴーグルを利用して飛行する

- 操縦者が双眼鏡を利用して飛行させる(メガネやコンタクトの利用は目視外飛行には該当しません)

- 補助者がドローンを目視している場合であっても、操縦者がドローンから目を離す

空撮のためドローン飛行中にモニター映像を確認する必要がある場合は、「目視外飛行」の承認が必要となります。

空撮・点検を行う場合は操縦者がカメラ映像を確認して飛行するケースが多いため、重要な承認となります。

<モニターを一瞬でも見たら目視外飛行になる?>

この点は改正当初から 2023 年終わり頃まで 、国交省担当官毎に回答が異なってました。

ある時は安全確認のための一瞬の確認であれば目視外飛行にならないと言われたり、ある時はいかなる場合も一瞬でもモニターを見れば目視外飛行なると言われたりです。

ただ令和 5 年 9 月に行われた「カテゴリー Ⅱ ( レベル 3 ) 飛行の許可・承認中請に関する説明会」にて、公式見解 ( 文書あり ) がなされました。

Q:目視外の定義について、モニターを確認するため機体から目を離した場合は目視外となるのか。

A ( 国交省 ) :目視内での飛行にあたっては 、操縦者が機体及びその周囲の状況を目視により確認することが必要となりますが、安全飛行するためにパッテリー残量を確認する程度のモニターの確認は目袒内の範疇であると認識しております。ただし、モニターを凝視する等により、機体から目を離した場合は目視外となります。

以上をまとめると、以下の 2 点を満たすモニター確認については、

ドローン飛行中であっても目視外飛行には該当しないという取り扱いです。

1.安全な飛行のために必要なモニター確認であること(バッテリーの確認、電波状況の確認、機体の位置確認など)

2.瞬間的であること

※航空法や審査要領には上記2点の記載はありません。

上記2点どちらも満たす必要がありますので、一方を満たすだけの飛行は、目視外飛行に該当します。

【 目視外飛行に該当する例 】

・しっかりとカメラに被写体が写っているか確認をするため、瞬間的にモニター映像を確認する(安全な飛行のために必要な確認ではないため)

・機体の位置情報を確認するためにモニターを注視する(安全な飛行には必要であるが、瞬間的ではないため)

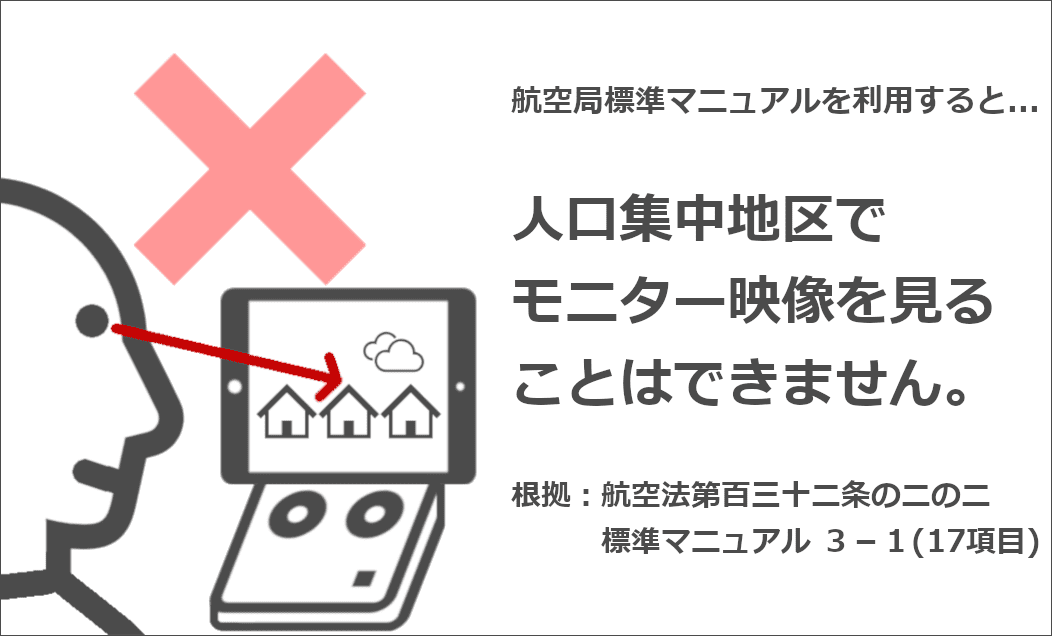

<人口集中地区では目視外飛行ができない?>

「目視外飛行の承認」と「人口集中地区の飛行許可」を両方取得した場合であっても、多くの場合、これらを組み合わせることはできません。

上記記述のようにカメラ映像確認のため、ドローンから目を離す場合は、原則目視外飛行となりますので、人口集中地区では操縦者はモニター映像を見ることができないということとなります。

(この場合は補助者がモニター映像などを確認することとなります)

その理由や「人口集中地区でもモニターを確認しつつ飛行する必要がある場合」については、こちらをご確認ください。

7.「人やモノに30m接近する飛行」は許可が必要

人やモノ(物件)から30m以上の距離を保って飛行できない場合は承認が必要です。

人、モノ(物件)の定義は以下のとおりです。

【人、モノの定義】

| 人とは | ドローン操縦者の関係者(イベントエキストラ、競技大会関係者)以外の者を指します。 つまり関係者には30m近づくのに許可は必要ありません。 そして、関係者とは「無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者」と運用解釈されています。 関係者に該当するかどうかは総合的に判断されますが、「①トラブル時の対応について事前に理解している人」「②指示統率下にある人」などの要件は少なくとも満たしている必要があります。 |

| モノ(物件)とは | ドローン操縦者の関係者以外の者が管理する物件を指します。 具体的には自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン、ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等が挙げられます。 逆に、土地や樹木(自然物)は保護すべき物件には該当しません。 |

たとえば、公園の街頭から30m離せない場合について、公園管理者から空撮依頼された場合は街頭は関係者のモノとなり30m接近許可は不要です。しかしながら、単純に公園管理者から飛行の承諾を得て公園内で飛行する場合は公園管理者は関係者とはなりませんので、30m接近許可が必要です。

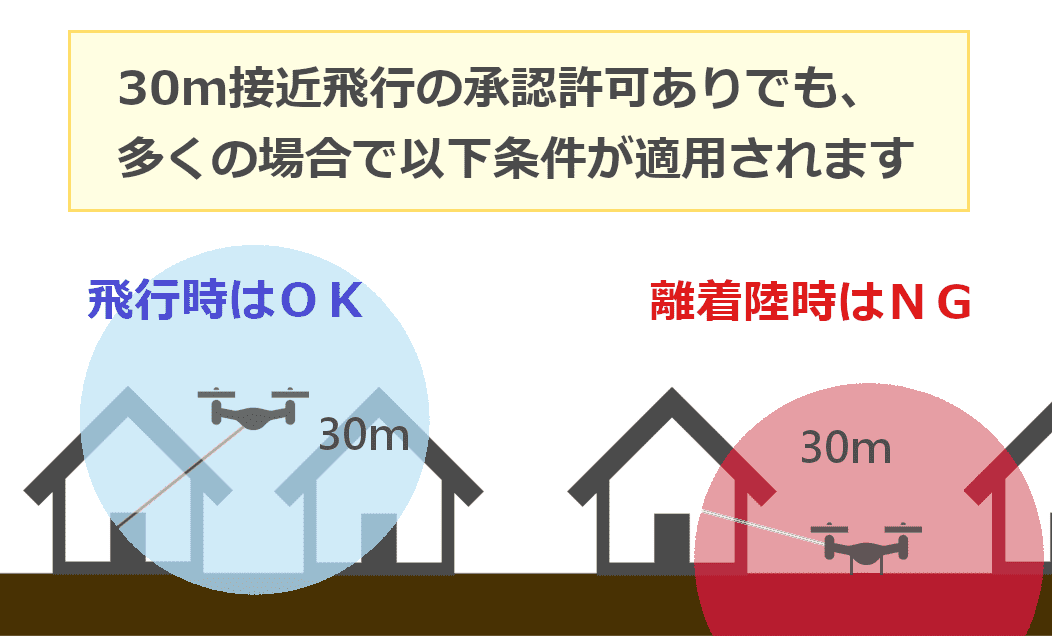

また、この「対象物30m接近飛行の承認」を取得した場合であっても、多くの場合で「離着陸の際はドローンの周囲30mの範囲内に人や物件が一切存在しないこと」が飛行の条件となります。

その理由や「離着陸場所の周囲に人や物件が存在する状況で飛行することが考えられる場合」は、こちらをご確認ください。

8.イベント上空飛行

たくさんの人が集合する催し(イベント)の上空で飛行させる場合は、承認が必要です。

どのような場合にイベントと判断されるかについては、総合的に判断されます。

【イベントの定義】

| イベントに該当するもの | 縁日、展示会、スポーツ試合、運動会、屋外コンサート、町内会のお祭り、デモ |

| イベントに該当しないもの | 自然発生的なもの(例えば、信号待ちや混雑により生じる人混等) |

体育館などの室内で行われるイベントには、航空法は適用されないため、イベント上空飛行の承認は不要です。(天井がない場合は屋外という扱いとなるので注意が必要です。)

9.危険物輸送

危険物を運ぶ場合には、承認が必要です。

ここでは、どのようなものが危険物に該当するかが重要になります。

【危険物の定義】

| 危険物に該当するもの | 火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質、毒物、刃物等 |

| 危険物に該当しないもの | 飛行のために必要なもの(例えば、燃料や電池、パラシュート開傘ために必要な火薬類や高圧ガス) |

「航空法施行規則第 194 条第1項」、「無人航空機による輸送を禁止する物件等を定める告示」に詳細は記載されていますが、判断がつかない場合は聞いてみた方が早いと思います。

ちなみに農薬散布をする場合は、この承認が必要です。

10.物件投下

物件をドローンから落とす場合は、承認が必要です。

物件の投下は地上にいる人へ危害を及ぼす恐れがあり、投下前後で重量が大きく変わるため、操縦技術を要するからです。

水や農薬等の液体や霧状のものも物件投下に該当します。

ドローンを使って物件を「置く場合」は、物件投下には該当しません。(測量機器の設置)

農薬散布を行う場合はこの承認が必須です。

また救助活動のためドローンから浮き輪を投下する場合も物件投下の承認が必要となります。

許可申請は「個別申請」か「包括申請」

さて、ここまで許可が必要なケースを紹介していきました。

先ほどもご説明したとおり、以下の理由から許可は取得することをおすすめします。

【航空法上の許可の取得をおすすめする理由】

- 人口集中地区(DID)、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行の許可は、高確率で必要になる。

- 管理者からの承諾を得る際に、航空法上の許可を求められるケースが多い。

- 万が一、警察が来た場合は、許可書の有無を聞かれる。(許可不要な場所でも許可書があるとスムーズにことが済む)

ここからは許可申請の種類を見ていきましょう。

個別申請

飛行場所、飛行日時を特定した上で、飛行の度に申請する方法です。

許可が下りるまでにも時間が掛かりますので、飛行予定日の3~4週間前の申請が必要です。

また、飛行場所、飛行方法によってはこの個別申請を行わなければいけません。

<個別申請が必要な場合>

・空港等周辺における飛行

・高度150m以上

・人口集中地区×夜間飛行

・目視外飛行×夜間飛行補助者を配置しない目視外飛行

・趣味飛行

・研究開発目的での飛行・人口集中地区×夜間飛行×目視外飛行(日時も特定)

・イベント上空飛行(日時も特定)

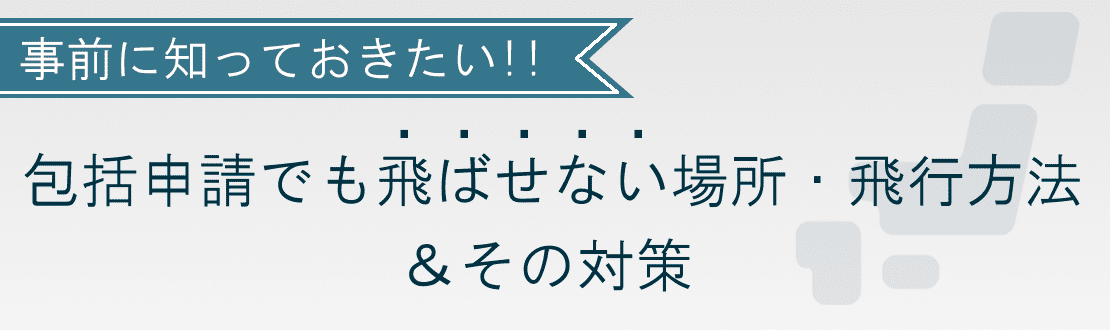

包括申請

一定の要件のもと、日本全域1年間を限度に、日時と場所を指定せずに申請する方法です。

飛行の都度の申請が不要となるので、急な空撮などに対応することができます。

現状、空撮業務や農薬散布には、この包括申請での飛行許可が必要と思いますので、十分活用しましょう。

ただし、包括申請で許可を取得した場合であっても、法律上、飛ばせない場所や飛行方法があります。

飛行には様々な条件が付きますので、航空法はもちろん、審査要領や飛行マニュアル、関連法令を熟知しましょう。

許可申請が初めてのお客様もご安心ください!当事務所は、豊富な申請ノウハウを有しているため、初めての方でも日本全域1年間の包括許可を取得させて頂いております。また許可取得後に必要となる情報もまとめて提供しております。

<包括申請はこんなときに!>

・具体的な飛行場所、飛行日時が決まっていない。

・急なフライトに対応したい。

・複数回飛行する予定がある。

その他の申請

主な申請方法は「個別申請」と「包括申請」ですが、その他にも以下のような申請方法が存在します。

これらは個別申請や包括申請と組み合わせて利用することとなります。

代行申請

複数の操縦者がいる場合、代表者がまとめて申請を行うことができる申請です。

例えば、会社社長が複数の従業員をまとめて申請する場合に利用できます。

一括申請

複数の許可承認が必要な場合に利用できます。

例えば、「人口集中地区での飛行許可」と「30m接近飛行の許可」が同時に必要な場合は、この申請を行うこととなります。

ただし、複数の許可承認を一括で取得した場合であっても、組み合わせが禁止されているものもあります。(例:人口集中地区での夜間飛行など)

その理由や組み合わせる必要がある場合は、こちらをご確認ください。

ドローン飛行許可承認が必要となったら

いかがでしょうか。

意外と「許可・承認が必要だった」という方が多いと思います。

現状、ドローンで空撮などを行う場合は、ほとんどのケースで必要になるかと思います。

ドローンの飛行許可承認が必要な場合は、国土交通省に申請書を提出して飛行許可承認を取得することとなります。

本サイトでは過去の申請経験をもとに「自分で申請する方法」についてまとめさせていただきましたので、ぜひご活用ください!

DIPS申請(オンライン申請)、紙媒体の申請、どちらにも対応したサイトとなっております!

また当事務所ではこのドローン飛行許可申請の代行も行っております。

当事務所では以下の3点を軸に業務を行っております。 ・何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で「最大限」ドローンを活用できるようサポートする。

・許可取得後、様々な状況に対応することができる「申請書を作成する」。

・許可取得後、様々な状況に対応することができるよう「情報を提供する」。

何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で「最大限」ドローンを活用する

ドローンの許可承認を取得した場合であっても、意外と多くの注意事項が存在します。

わかりやすい項目ですと「補助者の配置規定」「プロペラガードの装備規定」などですが、細かい項目にも触れると「人口集中地区での夜間飛行」なども禁止されていることがわかります。

その他にも「禁止されている飛行場所・飛行方法・許可の組み合わせ」、「飛行可能風速の規定」など航空法、審査要領などを隅々まで確認しなければわからない項目も数多く存在します。

このような事項を知らなかったことにより航空法を犯してしまう可能性もありますが、逆に全貌がわからず飛行を躊躇してしまう方も多いかと思います。

そのようなことがないよう当事務所では、何ができて、何ができないのかをしっかり伝え、法律の範囲内で最大限ドローンを活用できるようサポートしております。

※許可取得後には散りばめられた注意事項を1つにまとめた注意事項書をお送りしております!

また通常禁止されている飛行場所や飛行形態なども、別途安全対策を行うことで飛ばせるよう申請可能ですので、ぜひご活用ください!

許可取得後、様々な状況に対応することができる「申請書を作成する」

国交省の飛行許可をもってしても、市町村が管理している場所(ダムや観光地など)や警察が管理している場所(道路)で、ドローンを飛行させる場合は、それら機関への事前確認が必要となります。

その際に、国交省飛行許可を持っているか否かの確認に加え、申請書の記載を確認されるケースがあります。

そういった機関との調整をスムーズに行えるよう、過去の調整経験から、申請書の記載を工夫しております!

具体的な申請書の項目で申し上げますと、「飛行経路」・「申請事項及び理由」の項目です。

また、安全のためプロペラガードを付けて飛行する場合もあるかと思いますが、風の影響を受けやすくなるため気象状況によっては付けないで飛行する必要があるかもしれません。

利用するアプリケーションも用途によって変更する可能性があります。

そのような事項を場合分けして申請することで、臨機応変に対応できる申請書を作成しております!

加えて、通常の申請では禁止されている飛行場所や飛行形態なども、別途安全対策を行うことで飛ばせるよう申請しております!

許可取得後、様々な状況に対応することができるよう「情報を提供する」

当事務所では数多くの申請をさせていただいているため、多くのお客様がいらっしゃいます。

加えて、許可取得後も無料でご相談を承っているため、多種多様なノウハウ・知識が蓄積されました。

蓄積されたノウハウは分かりやすくまとめて、WEB上で公開していますので、必要に応じて即座に閲覧することができます。

例えば、「市町村との調整テクニック(電話のかけ方やメールのひな形)」「道路上で飛行する場合の調整方法」などです。

申請ご依頼者様限定のコンテンツとはなっておりますが、許可取得後に役立つ情報となっておりますので、ぜひご活用ください!

1年目はしっかりとした知識・申請書で許可を取得し、2年目以降はご自分で申請される方もいらっしゃいます! 料金やサービス内容についてはこちらから!