2022/6/20以降に機体登録を行う場合は、リモートID機器の搭載が義務となりました。

リモートIDが内蔵されていない場合は、外付型のリモートIDを購入する必要がありますが、とっても高いですよね。

しかし、リモートID特定区域の届出をすれば、リモートID機器がなくても飛行させることが可能です。

今回は、リモートID特定区域の届出の方法を解説します!

この記事は「2022年6月20日以降に機体登録をする方、かつ、リモートID内蔵型ではない機体の方」にとっても役に立つと思います!

リモートID特定区域の届出の全体像

リモートID特定区域の届出とは、リモートIDを搭載していない機体とその機体が飛行する場所を、事前に届け出ることによって、その機体と飛行場所に限っては、リモートIDの搭載が免除される制度です。

そのため、リモートIDを搭載している機体は、そもそも届出必要がないため、関係のない制度となっております。※令和4年6月19日以前に事前登録された機体も3年間は搭載が免除されるため届出不要です。

安全確保措置は「補助者の配置」と「区画の明示」

特定区域の上空の飛行に当たって安全確保措置が必要となります。

【安全確保措置①:補助者の配置】

特定区域におけるドローンの逸脱と飛来を監視するため、目視での監視を行う補助者を特定区域内や周辺に配置する必要があります。

補助者の対応も規定がありますが、補助者の確保ができれば、対応できない内容ではありません。

<補助者の対応>

【安全確保措置②:区画の明示】

周囲の者が、リモートIDが免除される特定区域であることを認識できるように、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

塀やコーン等で明示ができない場合でも、届出の写しを携行(警察等から求められたら提示できるように)すれば、飛行は可能となります。

ただし、いずれの場合も、目視の範囲内が限界となっておりますので、広範囲の飛行は事実上困難です。

<安全確保の具体策(どれか1つでOK)>

リモートID特定区域を届け出れば、どんなドローンも飛ばせるわけではない

リモートID特定区域の届出には、空域と機体を明記する必要があります。

そのため、あくまでも届け出た機体だけ、リモートIDが免除されます。

その空域であれば、どんなドローンもリモートID免除というわけではありませんので、ご注意ください。

届出は無料

届出は無料です。

機体登録は有料ですが、届出に掛かる費用はありません。

不備がなければ翌日、受理される傾向がある

飛行予定日の少なくとも5開庁日前までに届出を提出することと届出要領に記載があります。

ただ、不備がなければ、翌日受理される傾向にあります。

参考までに。

リモートIDの搭載が免除されるだけ。機体登録や許可申請は必要

この届出は、あくまでもリモートIDの搭載が免除されるものです。

そのため、許可が必要な空域(人口集中地区)や方法(夜間飛行)の許可が不要になるわけではありません。

また機体登録も必要となっておりますので、ご注意ください。

リモートID特定区域の届出のやり方

制度上、機体登録が済んでいることが前提となります。

機体登録が完了していない方は以下の記事を参考に登録をお願いします。

ドローン登録システムにログイン

国交省のドローン登録システムにログインします。

https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init

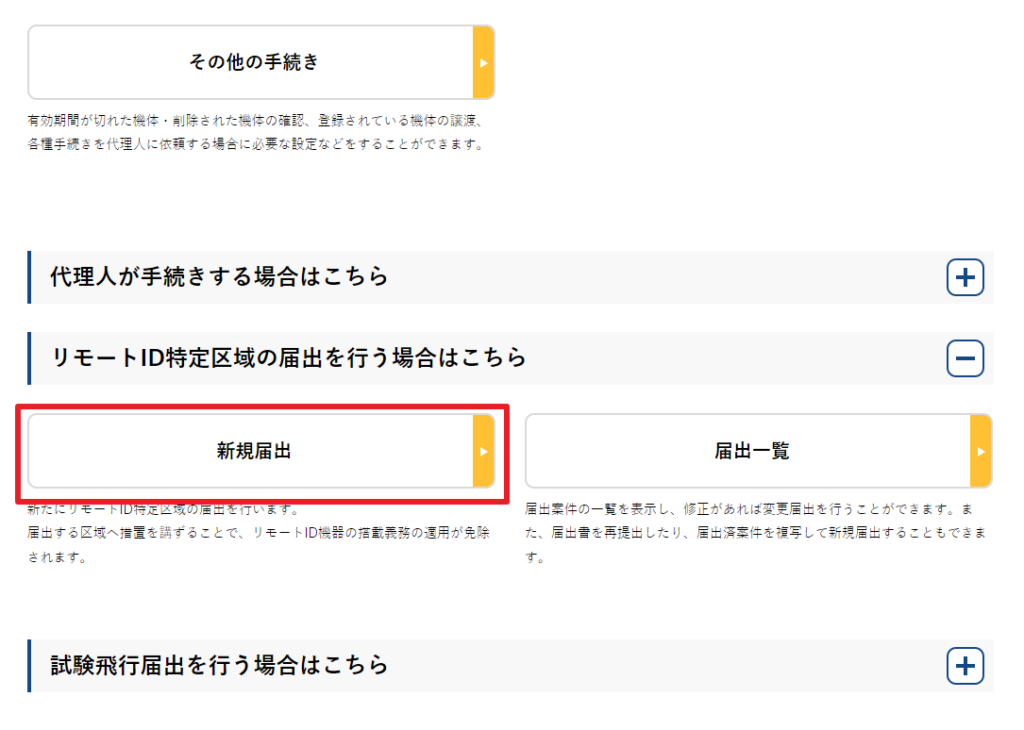

新規届出をクリック

「リモートID特定区域の届出を行う場合はこちら」の「新規届出」をクリックします。

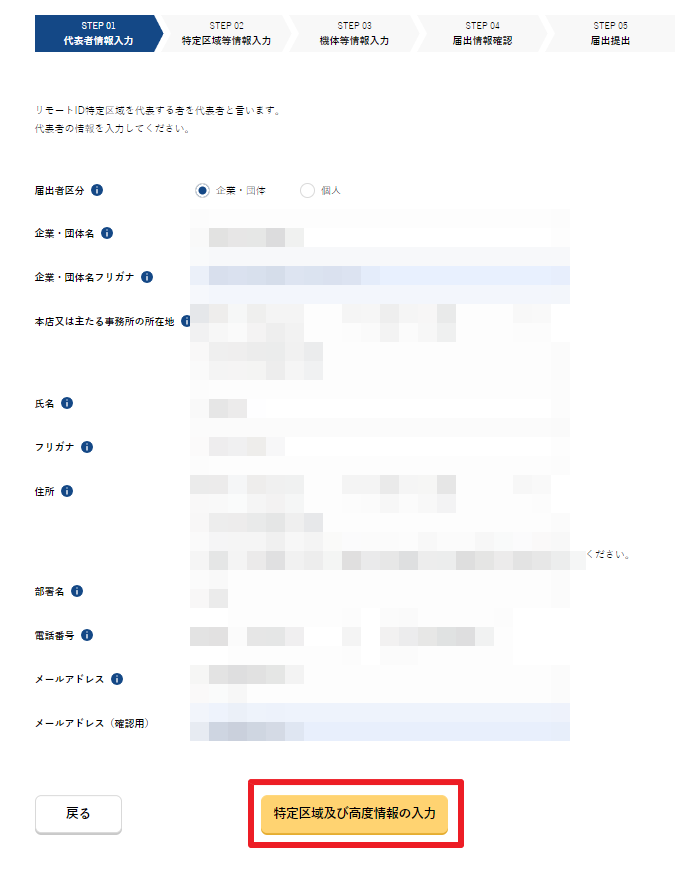

代表者情報の確認

代表者の情報の入力画面に遷移します。アカウント情報が自動で入力されていますので、変更がなければ、次に進みます。

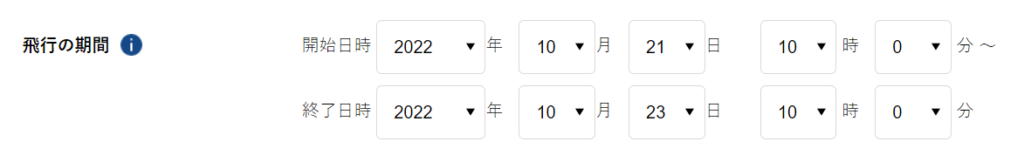

飛行期間の入力

飛行の期間を入力します。

最大3年間で届出できます。

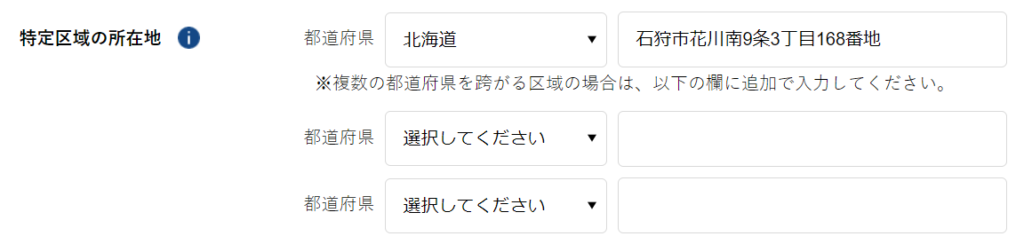

特定区域の所在地を入力

飛行する場所の住所を入力します。

緯度経度を入力

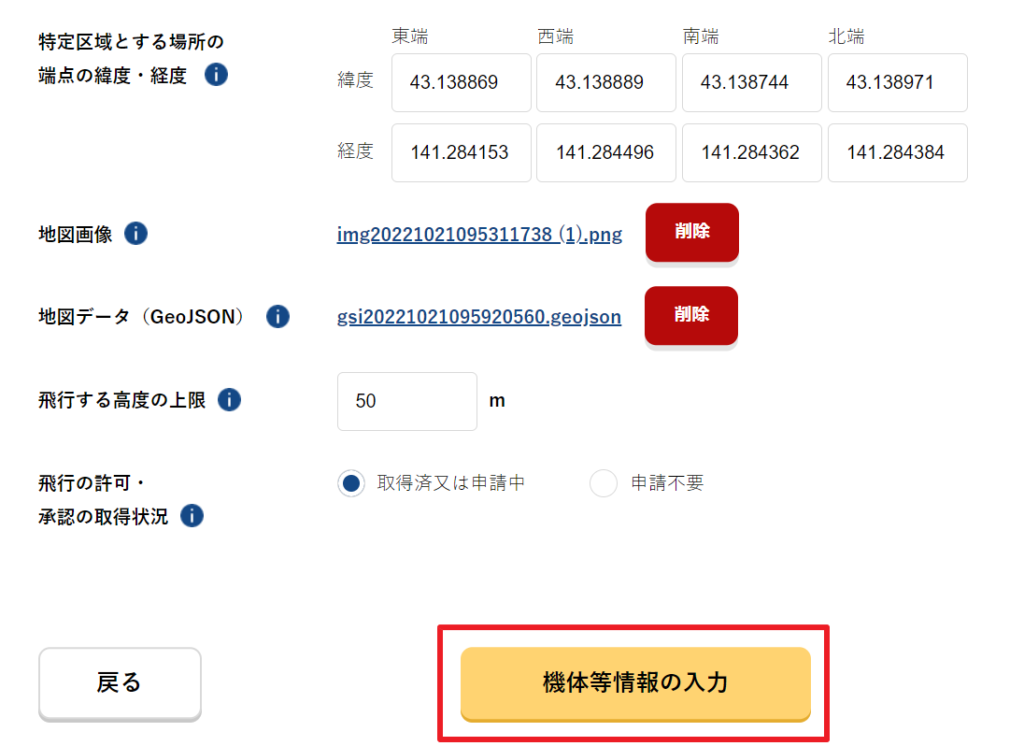

飛行する場所の4点の座標を10進法にて入力します。

ここは地図を作成したあとの方が効率的なので、一度、飛ばします。

地図画像の作成とアップロード

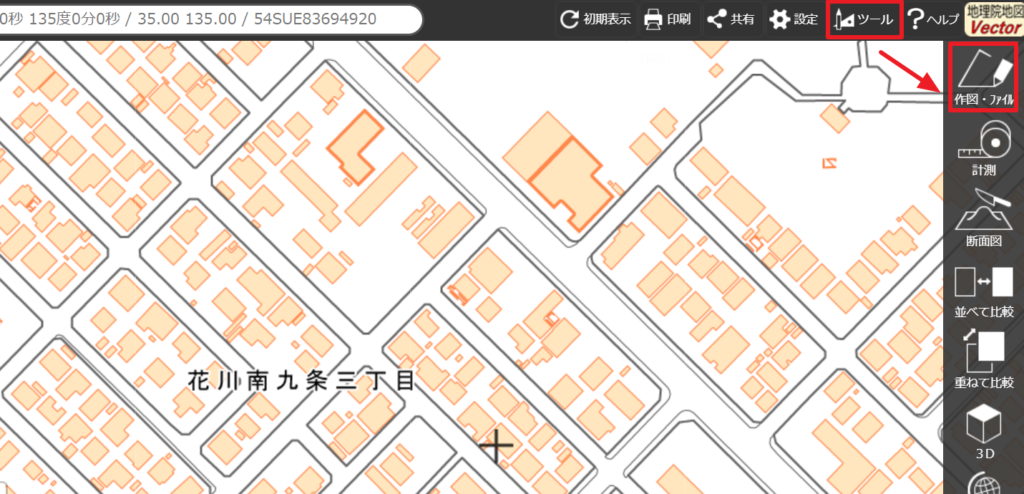

まずは、地理院地図で地図画像を作成します。

地理院地図にアクセスします。

飛行したい場所を見つけ、上のメニューバーの「ツール」から「作図・ファイル」を選択します。

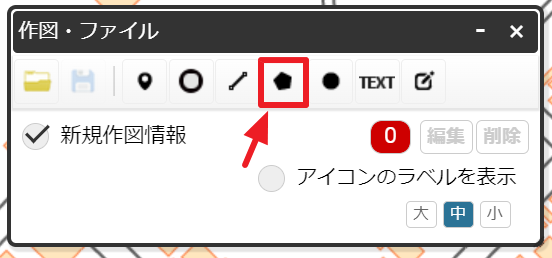

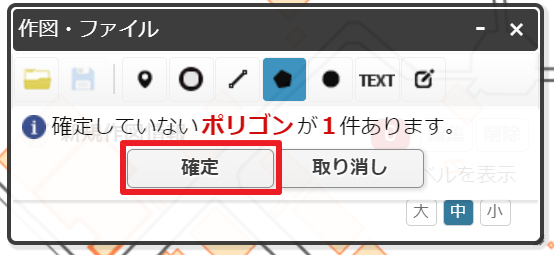

五角形アイコンのポリゴンをクリックします。

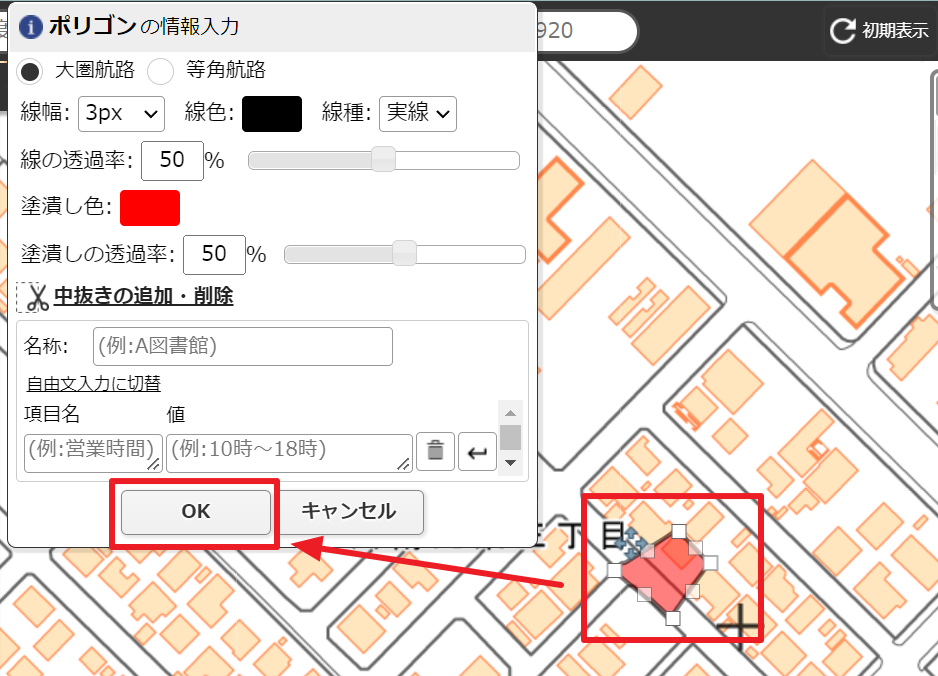

飛行したい四点をクリックして、飛行経路を描写します。

その際、クリックした順序を覚えておいてください。(座標の確認の時に使います)

最後の点はダブルクリックで、描写完了となります。

飛行経路を描けたら、そのままOKをクリックしましょう。

そして確定ボタンをクリックします。

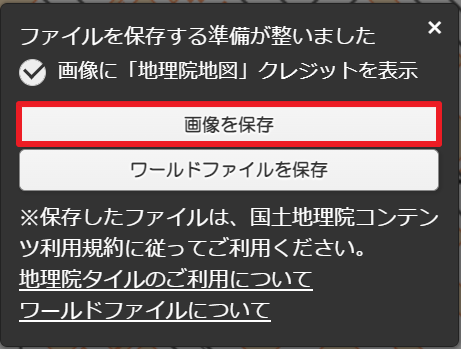

地図画像を保存するため、「共有」から「画像アイコン」をクリックします。

飛行経路がウィンドウ内にあることを確認して、「表示されている範囲全体」をチェックし、OKします。

画像を保存をクリックします。

任意のファイル名を指定して、ダウンロードすると、PCに保存されます。

届出のシステムに戻り、ダウンロードした地図画像をアップロードして完了です。

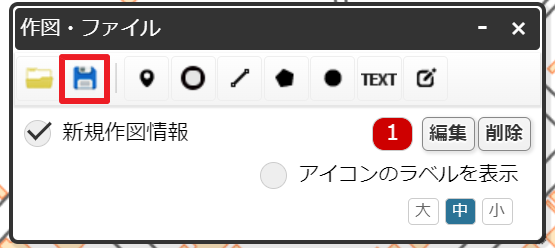

地図データ(GeoJSON)をアップロード

先ほどの作図・ファイルから保存マークをクリックします。

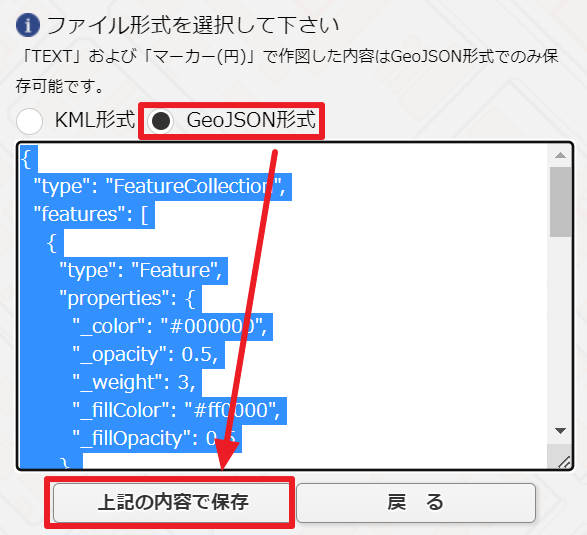

GeoJSON形式にチェックを入れて、「上記の内容で保存」をクリックします。

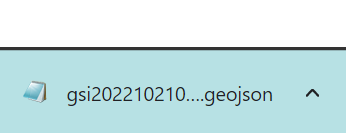

すると拡張子「geojson」のファイルがダウンロードされるので、これを届出システムにそのままアップロードします。

緯度経度を入力(戻る)

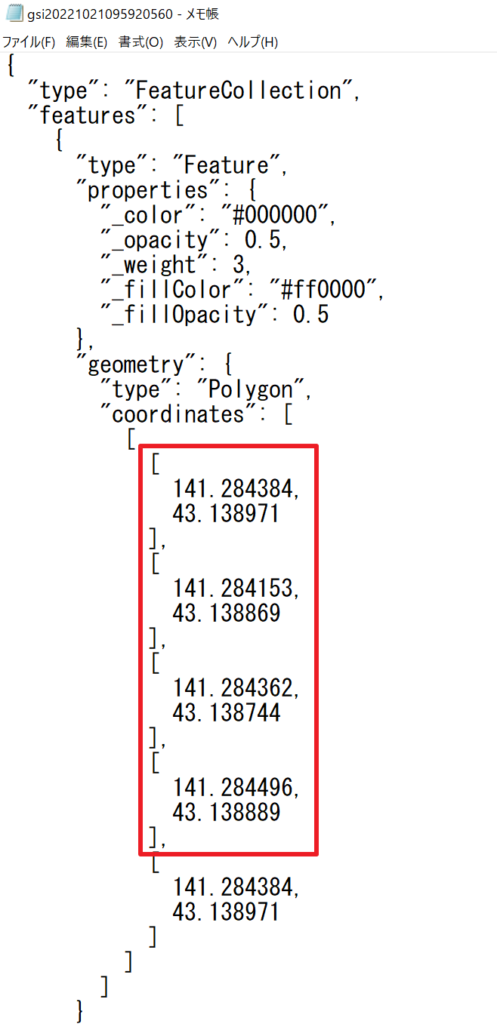

拡張子「geojson」のファイルをデフォルトのメモ帳アプリ等で開いてみましょう。

暗号のような文字列が表示されますが、この中に座標データがあります。しかもすでに10進法で!

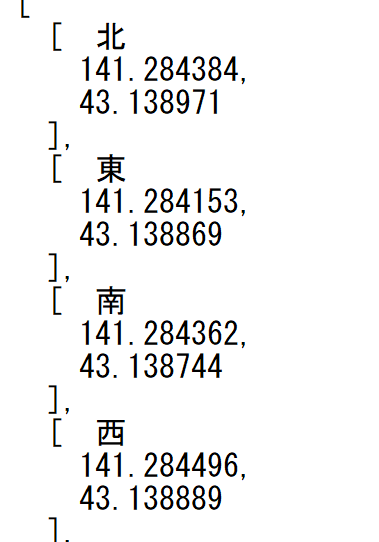

これは上からクリックした順に記述されておりますので、先ほど覚えたクリック順と照らし合わせます。

※一番したの座標は最初の座標と同じです。

メモ帳で確認した情報をそれぞれ入力していきます。

日本であれば緯度は40付近、経度は140付近になります。

メモ帳では経度→緯度の順で表示されていますので、入力時は気を付けましょう。

※小数点以下は6桁まで入力する必要があります。「43.221」等となっている場合は「43.221000」としましょう。

飛行高度を入力

飛ばす高度の上限値を入力します。

許可承認の取得状況を入力

許可の取得状況を入力します。

入力情報を確認して、次に進みます。

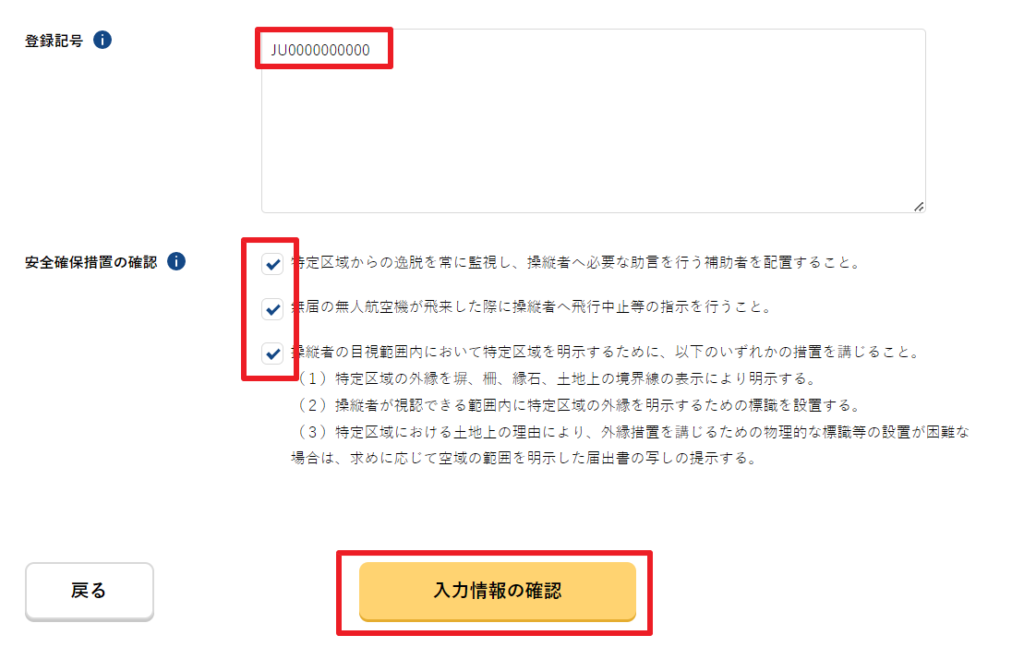

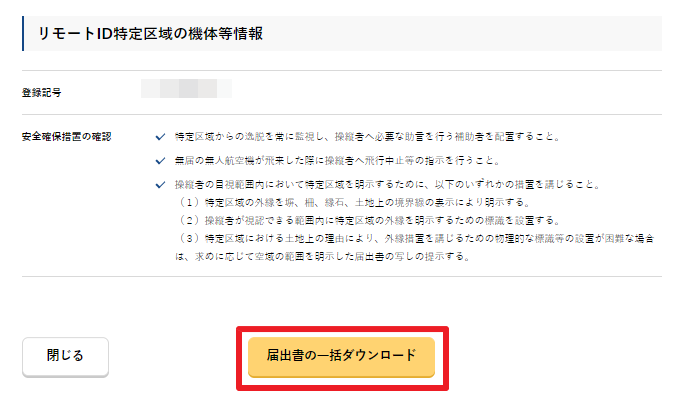

登録記号、安全確保措置の確認

届出の空域で飛行させる機体の登録記号を入力します。

複数機ある場合は、カンマで区切って入力しましょう。

また安全確認措置の内容を確認して、チェックします。

※チェックしない場合は、届出事項を満たしていないことになるため、届出できません。

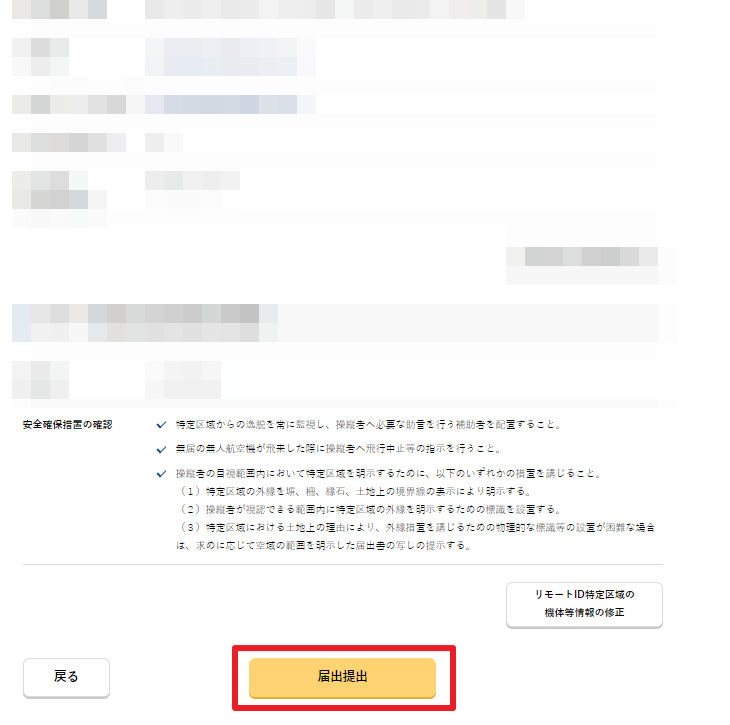

届出内容の確認/提出

最後に内容を確認して、届出提出をクリックします。

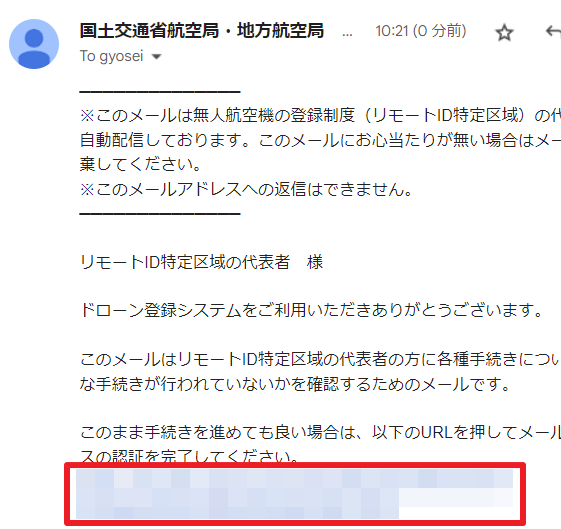

いつものように、国交省から承認リンクが届きますので、クリックします。

承認リンクをクリックすると届出済みとなりますので、届出情報一覧から状況を確認することができます。

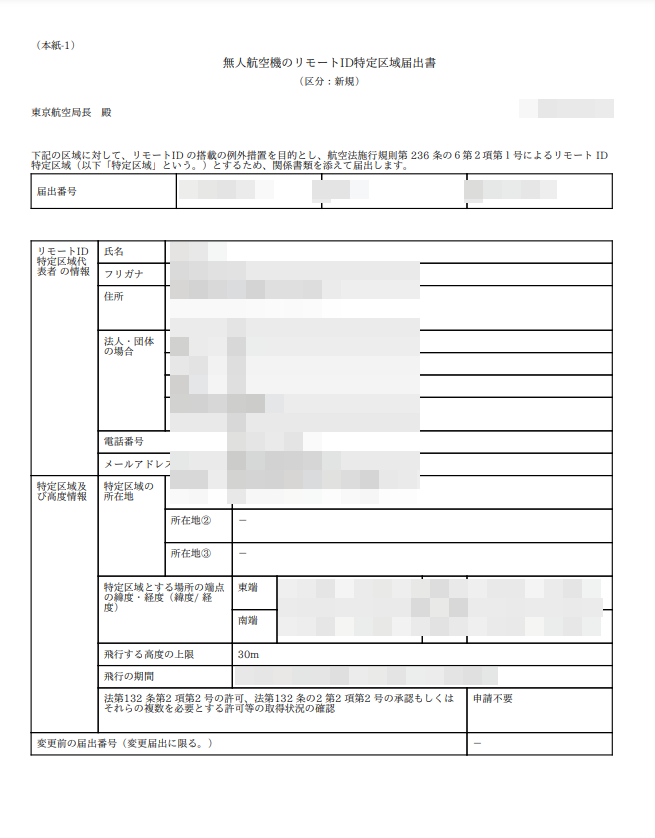

まとめ:届出書が受理されたら、印刷して飛行しよう

届出が受理されたら、届出書が発行されます。

届出の詳細ボタンから一括ダウンロードが可能です。

届出書は全3ページです。

【飛行時に気を付けること】